リスキリング需要の急増とEラーニング市場の拡大

2025年、日本では[リスキリング 市場 2025]というキーワードがビジネス現場の常識になりつつあります。特にEラーニング市場は、スキルのミスマッチとDX推進の波に乗って、これまでにない成長曲線を描いています。

「上司から“生成AIちゃんと使えてる?”と聞かれたとき、正直グサッときた」

そんな40代エンジニアの声を、私自身も案件現場で何度も耳にしました。

技術の進化が速すぎて、スキルアップの焦りと疲れが同居する──それが今の現実です。

では、なぜ今これほどまでにリスキリングが求められているのか? 背景には以下のような要因があります:

- AI・自動化の進展で「代替されないスキル」が必要

- 企業の中間層人材が“学び直し”を通じた再配置対象に

- 国がリスキリング支援を「成長戦略」として位置付け

実際、経済産業省は2023年から「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に約1,000億円を投入。また企業も学習支援に積極的で、LinkedIn調査では「従業員教育にEラーニングを導入している企業は80%以上」との報告がされています。

経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援」2023年版

LinkedIn「Japan E‑Learning Services Market」2025年7月記事

私の周囲でも、月額1万円未満で受講できるEラーニング講座を活用して、未経験からPythonやプロジェクト管理を学んだ仲間がいます。中には、3か月後に社内異動を成功させたケースもありました。

つまり、「今のスキル×Eラーニング」でキャリアの道を再構築する例が現実になってきています。

筆者の経験談

私自身も、会社員時代にJavaのスキルに不安を感じ、夜にUdemyで学び直しました。結果、次のPJでSpring Bootを任され、転機となった経験があります。

動画+スライド+コード実行の三点セットが、自分には驚くほど効いたのです。

リスキリングは自己投資の新しい通貨になる

Eラーニングの強みは「タイパ(タイムパフォーマンス)」です。仕事の合間に10分学べる、週末にまとめて視聴できる、スマホで進捗管理もできる。

この柔軟性と習慣化設計が、今の中堅エンジニア層にフィットしているのです。

⚠️ただし、無料コンテンツに頼りすぎると「途中離脱率」が高くなる点に注意

✅有料コースで“費用を払った責任感”を学習継続に活かすのがコツです

成長市場に後押しされて、学び直しが「不安から希望」へと転じる──そんな時代が、いよいよ本格化してきました。

技術が変える「学び方」:AI・VR・LMSの進化

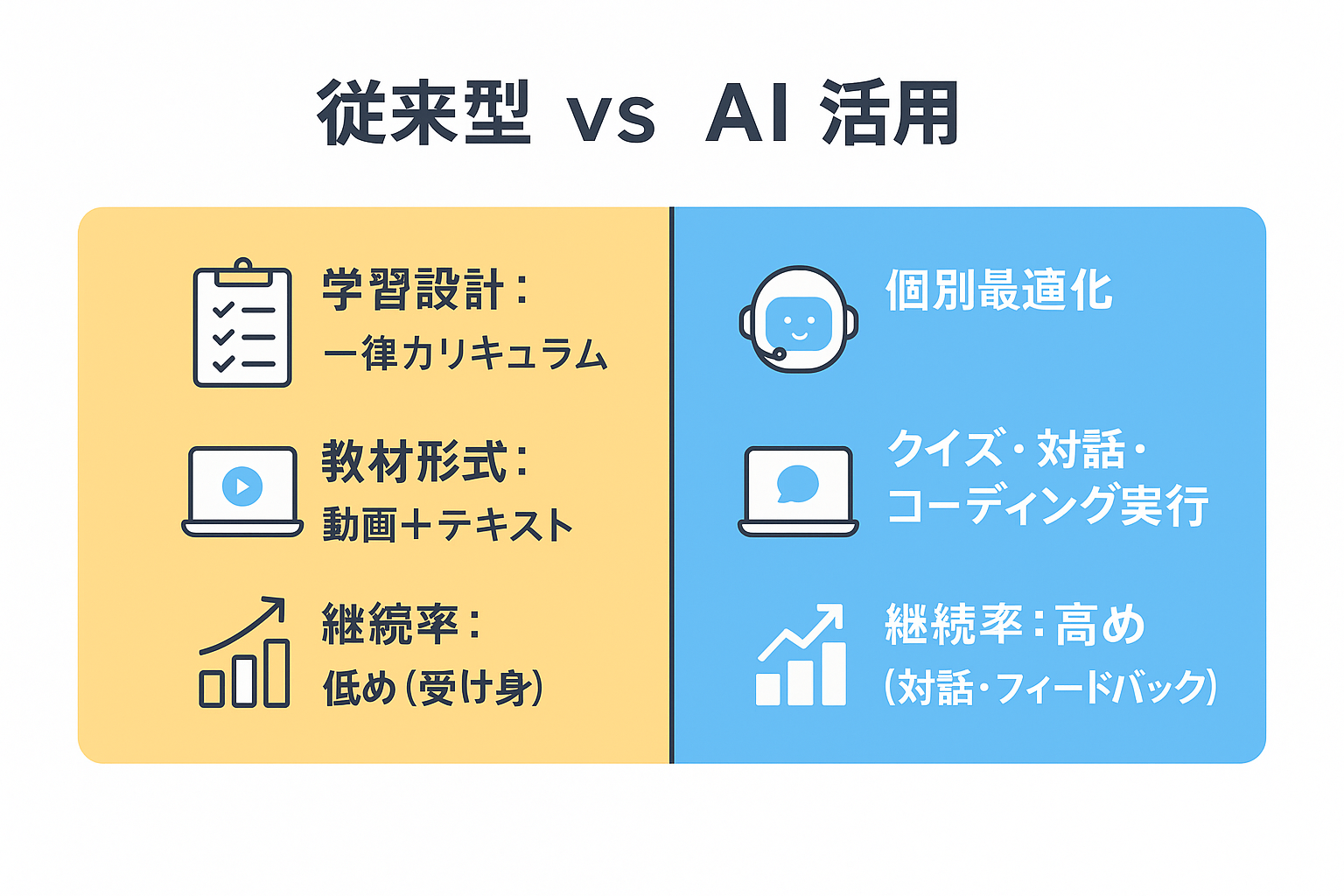

2025年、Eラーニングは単なる動画視聴型学習から脱皮し、AIやVR、クラウドベースLMS(Learning Management System)によって“個別最適化された体験”に進化しています。これにより、学習そのものが「わかる」から「身につく」に変わり始めています。

たとえば、AIが学習者の過去の正答率や理解スピードを分析し、次に学ぶべき内容や難易度を自動で調整する「アダプティブラーニング」は、すでに多くのEラーニングプラットフォームで実装されています。英語やITスキル、プロジェクト管理など、学習領域を問わず、より“個人に合わせた道筋”が提供されるようになっています。

また、VR(仮想現実)やAR(拡張現実)も急速に導入が進んでいます。特に製造業や医療、接客業など、実践型トレーニングが必要な分野では、「仮想空間での失敗が許される」ことが大きな学習効果をもたらしています。ソフトウェア開発現場でも、コーディング演習やチーム開発のシミュレーションをVR空間で行う取り組みが始まっています。

さらに、LMSの進化も見逃せません。2025年現在、クラウド型LMSは企業や個人が手軽に導入・管理できるようになり、各種の学習進捗管理・テスト・スキル認定機能を一元化しています。企業の人事部門は、従業員の“見えにくい学習成果”を数値として把握しやすくなり、人材評価や配置にも直結できるようになっています。

このような技術進化は「途中でやめない学び」を支える土台でもあります。具体的には:

- 学習進捗の可視化とフィードバック

- クイズやプロジェクト型課題によるインタラクティブ性

- コミュニティ参加によるモチベーション維持

といった“仕組み”が強化され、単なる知識のインプットから“体験型・行動変容型”の学習へと転換しています。

私自身も、最近受講したChatGPT API活用講座で、AIが自動で生成した復習クイズに答えるたびに、「わかってるつもり」が炙り出される経験をしました。正直、AIに学習の手綱を引かれるのは悔しくもありましたが、「次に何を学べばいいか」が明確になるのはありがたい仕組みでした。

学びの未来は“自動運転”に近づいている

Eラーニングの技術革新は、40代のように「時間の制約」と「集中力の波」に悩む学習者にこそ適しています。短時間でも自分に合った形で学べるからこそ、「続けられる学び」に変わるのです。

学習成果を可視化する:マイクロ資格とスキル証明

「Eラーニングで学んでも、履歴書に書けない」。

かつてはそう言われていたオンライン学習ですが、2025年現在では「見える化」されたスキル証明が急速に普及し、企業人事や転職市場での評価に直結する時代が到来しています。

キーワードは「マイクロ資格(マイクロクレデンシャル)」と「デジタルバッジ」です。

これらは、短期間・単位型で取得できるスキル認定であり、一定の試験や課題をクリアしたことを示す“学びの証”として機能します。たとえば、CourseraやUdemy、Google Skillshopなどでは、修了証明とともにスキル領域・レベルが明記されたバッジが発行され、LinkedInプロフィールや履歴書に直接掲載可能です。

企業側もこの仕組みを評価基準に組み込んでいます。米国ではIBMやAmazonが独自のマイクロ資格制度を設け、社員の社内履歴に連携。日本でもNECやパーソルなどが「社内スキル証明」としてデジタルバッジの導入を始めています。

これにより、受講→修了→証明→異動/昇進といった、学びとキャリアの橋渡しが具体的に行えるようになりました。

さらに、スキル証明は“履歴として残る”だけでなく、“継続学習を促すモチベーター”にもなります。

特に40代以上の学習者にとって、抽象的な知識ではなく「見える達成感」が継続の鍵となります。短期講座でも「修了証」が出るだけで「やってよかった」という手応えが得られ、その後の学習にも良い影響を与えるのです。

また、海外では「スキルポートフォリオ(Skill Wallet)」という概念も登場しており、どこで何を学び、どんなスキルを保有しているかを統一的に記録・共有できる仕組みが構築されつつあります。日本でも、経済産業省が2024年に「リスキリングポータル」の構想を発表し、資格・講座・実務経験を統合した“個人のスキル証明基盤”を整備する動きが始まりました。

資格は履歴書からクラウドに移った

学びの成果が「紙の証明書」ではなく、「オンラインで証明・更新・シェア可能な情報資産」として活用される今、Eラーニングによるリスキリングは単なる“自己満足”を超え、「市場価値の明示」にまで広がっています。

それは、40代のキャリアを“見える力”で支える大きな武器になりつつあります。

コメント