喫茶「ハミングバード」の閉店間際。焙煎したての豆の香りと、心地よい静けさが店内を満たしていた。

カウンターの奥では、この店を切り盛りするマスターの 奥田由紀(おくだ・ゆき) が、磨き上げたカップを拭きながら小さくため息をつく。

「今日は暇だったわねぇ」

その言葉に顔を上げたのは、アルバイトの 村井悠斗(むらい・ゆうと)。片付けの手を止め、指先でスプーンをくるくると回しながら時計に目をやる。そろそろ、いつもの常連がやって来る時刻だ。

ガラガラ、とドアベルが鳴る。予想通り現れたのは、ノートPCを小脇に抱えた常連客の 朝倉美鈴(あさくら・みすず) だった。

「おつかれ、悠斗くん。今日は静かだった?」

「まあ、のんびりしてましたね。……またお仕事ですか?」

「うん、ちょっと資料整理。でもその前に——」と、美鈴はカウンター席に腰を下ろし、軽く手を振った。「いつもの、ブラックで」

由紀が手際よくドリップを始める間、美鈴はPCを開かず、肘をついたまま悠斗を見つめる。

「ねえ、悠斗くん。“G検定”って知ってる?」

「じーけんてい?」

「ジェネラリスト検定。ディープラーニング協会がやってるやつ。AIの基礎知識を証明する試験よ」

「へえ……俺、そういうの全然知らないっす」

美鈴はコーヒーを一口すすり、わざとらしく眉を上げた。

「じゃあ、受けてみなさいよ。来週あるから」

「えっ、急すぎません?」

「暇そうだし、頭の体操にもなる。合格すれば、AI時代を生き抜くための切符が手に入るわよ」

その言葉に由紀が笑って加わった。

「悠斗、どうせ夜はスマホで動画見てるだけなんだから、その時間で勉強すればいいじゃない」

「いやいや、AIなんて難しそうだし……」

「大丈夫、私が教えるから」

その一言で、悠斗の中にかすかな好奇心が芽生えた。——AIって、結局なんなんだ? どうして今、そんなに話題になってるんだ?

こうして、喫茶ハミングバードでの一週間の“特訓”が始まることになった。

コーヒーの抽出法になぞらえるAI分類

翌日の午前、喫茶「ハミングバード」では、開店準備を終えた悠斗と店長の奥田由紀がカウンターに並んでいた。

窓から差し込むやわらかな日差しが、豆の香りと混じり合って、店内は少しだけ早い春の空気に包まれている。

「さて、今日も一日始まるね」

由紀が棚にカップを並べ終えると、扉のベルが鳴った。

「おはよう」

朝倉美鈴が入ってきた。ノートパソコンを肩から下げ、カウンター席に腰を下ろす。今日は午前中を在宅ワークで過ごし、午後から出勤の予定らしい。昨日の議論の続きをする気満々の様子だった。

「さて、昨日の約束通り——今日はAIの基本から始めるわよ」

美鈴は取材ノートを取り出し、新品のペン先をさらりと走らせた。真っ白なページに三つのカップのイラストが描かれていく。

「AIってひとくくりにされがちだけど、大きく分けると三つのレベルがあるの」

カウンター越しに聞いていた悠斗は、取材ノートを小脇に抱えたまま目を瞬かせた。美鈴の勢いに少し気圧されながらも、ページに浮かび上がるイラストに視線を吸い寄せられていた。

「三つって……性能が違うってことですか?」

「性能というより、仕組みと学び方の違いね。ほら、コーヒーの淹れ方で例えると分かりやすい」

美鈴は最初のカップの下に、さらさらと「インスタント」と書き込む。

「まずはインスタントコーヒー。これは粉をお湯で溶かすだけ。決められた手順を守れば、誰がやっても同じ味になる。AIで言うと“ルールベース”や“エキスパートシステム”に相当するわ。あらかじめ作った知識やルールに従うだけで、自分で学ぶことはしない」

「次がハンドドリップ」と、美鈴は二つ目のカップを指す。

「豆を挽いて、お湯の温度や注ぎ方を調整しながら淹れる。経験や勘で味が変わるでしょう? これが“機械学習”に近い。データからパターンを学び、より良い結果を出そうとするの」

悠斗は興味深そうに頷きながらも、スプーンを止めない。

「なるほど……じゃあ最後はやっぱり全自動マシン?」

美鈴はにやりと笑い、三つ目のカップの横に「全自動」と書いた。

「正解。豆の選別から挽き具合、湯温、抽出時間まで全部センサーとプログラムで管理して、最適な味を自動で作り出す。これが“ディープラーニング”にあたるわ」

奥田がドリップポットを持ったまま笑う。

「うちのエスプレッソマシンみたいなもんだねぇ」

「似てるけど、決定的に違うのは“特徴を自分で見つけられる”ってこと」

「特徴?」

「例えば、常連さんがどんなときにどの豆を好むかを、全部データとして集める。ディープラーニングなら、人間が決めなくても、どこに違いがあるかを勝手に見つけて、新しい提案ができる」

悠斗はスプーンを置き、腕を組んだ。

「じゃあ、これからの喫茶店って、メニューもAIが考える時代になるんですかね」

「やろうと思えばできるわ。ただ、味や香りをどう感じるかは人それぞれだし、そこは人間の感覚が残るでしょうね」

美鈴はノートを閉じ、ブラックコーヒーをひと口飲んだ。

「大事なのは、この三つ——ルールベース、機械学習、ディープラーニング——の違いを理解すること。これが分かれば、ニュースで『AIが〜した』って話を聞いたときに、どのレベルの話なのかが見えてくる」

悠斗は「へぇ」と短く答えたが、その目は少しだけ輝いていた。まだ完全には腹落ちしていないが、昨日よりはずっと、AIが現実的なものとして感じられてきている。

ランチタイム前の穏やかな空気の中、カウンター越しに悠斗と美鈴が向かい合っていた。奥田は奥の棚でカップを並べ替えながら、時々二人の会話に耳を傾けている。

「さっきの三段階の話は分かったけど……」

悠斗はスプーンを指でくるくる回しながら、少し考え込む。

「“強いAI”ってやつもあるんですよね? それって何が違うんですか?」

美鈴は、ブラックコーヒーをもう一口すすり、ゆっくりとカップを置いた。

「AIには大きく分けて弱いAI(Narrow AI)と強いAI(General AI)があるの。弱いAIは特定の分野に特化してる。たとえば将棋AIや翻訳AIは、その分野ではプロ以上に強いけど、他のことはまったくできない」

奥田が笑って口を挟む。

「うちのコーヒーミルみたいなもんかねぇ。豆は挽けるけど、洗濯はできない」

「そう、その通りです」

美鈴は頷き、続ける。

「一方の強いAIは、人間みたいに幅広い知識やスキルを持ち、未知の状況にも柔軟に対応できる存在。もし実現したら、コーヒーを淹れながら、注文を取り、メニューを考えて、お客さんの悩み相談にも乗れるような感じね」

「それって、もう人間じゃないですか……」

悠斗は少し笑いながらも、眉をひそめた。

「実際、強いAIはまだ実現してないし、できるかどうかも分からない。今あるのは全部“弱いAI”よ。ニュースで“AIが〇〇した”って聞くと、人間みたいに万能だと思いがちだけど、実はすごく限定的なタスクしかこなしてない」

悠斗は腕を組み、視線を窓の外にやった。

「じゃあ、今話題になってるAIも、意外と限定的なんですね」

「そう。でも、その限定された能力でも、うまく組み合わせれば大きな影響を与えられる。たとえば、音声認識AIと自然言語処理AIを組み合わせれば、会話型の自動応答システムが作れるでしょ?」

奥田が湯気の立つカップを持って戻ってきた。

「つまり、今のAIは“できること”を明確に分けて考えないとダメってことだね」

「そう。それが分かっていれば、AIをどう使うか、どこまで頼るかを判断できる。G検定でもよく出る考え方よ」

悠斗はコーヒーを一口飲み、少しだけ真剣な表情になった。

「なんか、昨日よりもAIが身近に感じますね。万能じゃないって知って、逆に親しみやすいというか」

「それが一番大事。AIを恐れる前に、正しく理解すること」

美鈴の言葉に、奥田も大きく頷いた。

喫茶「ハミングバード」には昼下がりの柔らかな光が差し込んでいた。

常連客の姿もまばらで、店内はゆったりとした静けさに包まれている。カウンターの奥で奥田が仕込みをしていると、扉が開き、一人の青年が入ってきた。黒いパーカーのフードを下ろしながら、手にはノートを持っている。

「颯人、来たのね」

美鈴が声をかけると、青年は軽く会釈してカウンター席に腰を下ろした。

三枝颯人(さいぐさ はやと)——AI関連の研究室に所属する学生で、美鈴の後輩にあたる人物だ。

「何の話をしてたんです?」

「ちょうどAIの基礎よ。弱いAIと強いAIの違いを説明したところ」

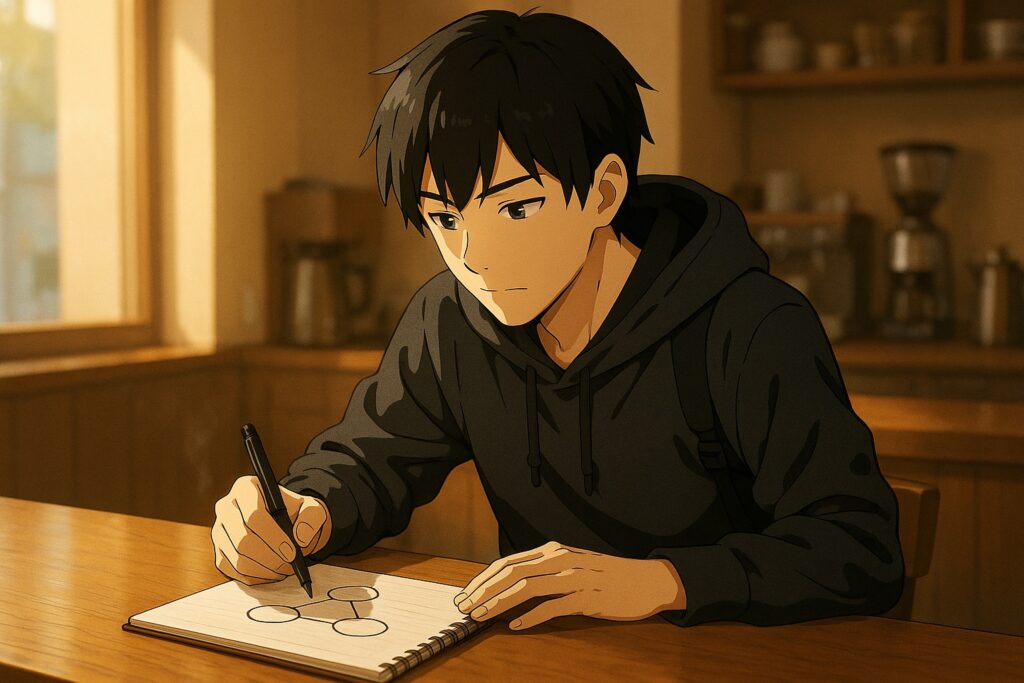

美鈴が答えると、颯人はにやりと笑い、持っていたノートを広げた。

「じゃあ僕からは、“AIが動くための三要素”を話しましょうか」

悠斗はスプーンを指先で回しながら、少し身を乗り出した。

「三要素?」

「はい。AIを支えるのは大きく分けて三つ——計算資源、データ、アルゴリズムです」

颯人はノートに三つの円を描き、それを三角形で結んだ。

「まず計算資源。これはコンピュータの処理能力のこと。ディープラーニングみたいな複雑なモデルを回すには、高性能なGPUが欠かせません」

「GPUって、あのゲーム用のやつですか?」

「そうそう。もともとはゲームのグラフィック処理のために作られたけど、AIの計算にも相性がよかったんです」

悠斗が「へえ」と感心した声を漏らすと、美鈴が続ける。

「二つ目がデータ。AIは経験から学ぶから、とにかく大量のデータが必要なの。猫の画像を認識させたいなら、猫の写真を何万枚も見せてあげる必要がある」

「で、最後がアルゴリズム。これは頭脳の仕組みそのものです。どう学習するか、どう誤りを修正するか、その方法を定めるレシピですね」

奥田が仕込みの手を止めて口を挟む。

「つまり、高性能な道具と、たくさんの材料と、それを調理するレシピ。この三つが揃って、やっと料理ができるってことだね」

「そう! その例えが一番分かりやすいです」

颯人が嬉しそうに手を叩いた。

悠斗はしばらく黙っていたが、やがて笑いながら頭をかいた。

「なるほど……AIって、結局は人間の“準備の仕方”に左右されるんですね。勝手に万能になるわけじゃない、と」

「その通り。だからこそ、どんなデータを集め、どんなアルゴリズムを選ぶかが大事になるの」

美鈴の言葉に、悠斗はスプーンを置き、真剣な表情を見せた。

喫茶「ハミングバード」の時計が午後三時を指した頃、窓際の光は少し傾き、店内に柔らかな陰影を作り出していた。客足は一段落し、静けさが戻る。カウンター席に並んだ悠斗、美鈴、颯人の三人は、熱を帯びた議論の続きを楽しんでいた。

「なるほど、AIの三要素はよく分かりました。でも……そもそもAIって、いつから研究されてるんですか?」

悠斗がスプーンを止め、素直な疑問を投げかける。

美鈴はブラックコーヒーを一口飲み、ゆっくりとカップを置いた。

「AIの歴史は長いの。始まりは1956年。アメリカのダートマス会議で“人工知能”という言葉が初めて提案された」

「1956年……けっこう昔なんですね」

「そう。でも、そこから順調に発展したわけじゃない。ブームと冬の時代を繰り返したの」

颯人がノートに年表を書き始めた。

「最初のブームは1950〜60年代。ルールベースのAIが注目されました。エキスパートシステムと呼ばれるもので、“知識を詰め込めば賢くなる”と考えられてたんです」

「でも、現実はそんなに甘くなかった」

美鈴が苦笑する。

「コンピュータの性能が足りないし、知識を網羅的に入力するのも限界があった。で、70年代に入ると“AIの冬”と呼ばれる低迷期が訪れたの」

奥田がカウンター越しに顔を上げる。

「つまり、期待が大きすぎて、現実が追いつかなかったってわけだね」

「その通り」

颯人は年表の次に「1980年代」と書き込み、線を引いた。

「第二次ブームは1980年代。エキスパートシステムが産業界で活用され始めたんです。医療や工場の故障診断なんかで、一定の成果を出しました」

「でも結局、知識の入力コストが高すぎて、また失速した」

美鈴が補足する。

「1990年代に入ると、統計的なアプローチ——機械学習が登場して、少しずつ状況が変わり始めた」

「そして2010年代に入ると、ディープラーニングが登場。計算資源とデータが揃ったことで、一気に成果が出たの」

颯人は年表の最後に「ディープラーニング革命」と大きく書いた。

悠斗はその流れを眺めながら、感心したように息をついた。

「まるで、流行り廃りの激しいファッションみたいですね。盛り上がっては冷めて、また盛り上がって……」

「本当にその通りよ」

美鈴が笑う。

「でも今度のブームは、過去と違って“計算資源・データ・アルゴリズム”が揃ってる。だから長続きするんじゃないかって言われているの」

奥田がコーヒーカップを磨きながら、しみじみと呟いた。

「なるほどねぇ……。店も流行り廃りはあるけど、結局、基盤がしっかりしてると長く続けられる。AIも同じってわけだ」

悠斗はカウンターに肘をつき、外の光を眺めながらつぶやいた。

「AIの話って、思ったより人間くさいですね」

「ここまで聞くと、AIってすごい万能に思えてきますけど……」

悠斗はスプーンをくるくると回しながら、ふと眉をひそめる。

「でも、人間の仕事を全部奪っちゃうんじゃないですか?」

その問いに、美鈴と颯人は顔を見合わせ、同時に小さく笑った。

「いい質問ね」

美鈴はカップを指でなぞりながら言う。

「確かにAIは強力な道具だけど、できることとできないことがはっきりしているの。大きく分けると三つの限界があるわ」

「三つ?」

悠斗が身を乗り出す。

「まず一つ目は、常識の欠如。AIはデータに基づいて推測するけど、人間みたいに“常識”を前提に考えることはできないの」

「例えば?」

「冷蔵庫にキリンが入っている、ってAIに言ったら、それを否定できない。なぜなら、キリンの大きさと冷蔵庫のサイズを常識として結びつけていないから」

「……そりゃ困りますね」

颯人がノートに「①常識」と書き込む。

「二つ目は、創造性の制限。AIは学習したパターンを組み合わせて新しい答えを出すけど、ゼロから完全に新しい発想を生み出すのは苦手です」

「音楽や絵を作るAIがあるじゃないですか」

「それも既存のデータを組み合わせてるだけ。つまり、過去の“再構成”にすぎない」

奥田がコーヒーカップを磨きながら、うなずいた。

「つまり、料理のレシピ本を全部覚えてるけど、自分で新しい料理を思いつくのは難しい、ってことだね」

「そうそう、それが一番近い例えです」

「三つ目は、倫理と価値観」

美鈴の声が少しだけ硬くなる。

「AIは判断の基準を自分で持てない。だから人間が“正しい”とする基準を与えなきゃならない。例えば、医療AIが“この患者を治療するか否か”を自律的に決めるのは危険よね」

颯人はノートに「③倫理」と書き加えた。

「つまりAIは強力だけど、万能じゃない。むしろ人間がどう関わるか次第で、使い方が決まるんです」

悠斗はしばらく考え込み、スプーンをカウンターに置いた。

「……なんか安心しました。人間がちゃんと舵を握らなきゃならないってことですね」

「その通り」

美鈴が微笑みながら答える。

「AIはあくまで“人間を補助する道具”。未来を決めるのは、やっぱり私たちよ」

「……つまりAIは万能じゃなくて、人間がしっかり関わらないといけない。じゃあ、AIと人間が一緒にやっていく未来って、どんな形になるんでしょうね」

悠斗が不安げに眉を寄せながらも、少し笑って問いかけた。

美鈴はカップを持ち上げ、軽く息を吹きかけてから口を開いた。

「AIは脅威じゃなくて、あくまで“補助者”。例えば、医療では診断を助ける。教育では一人ひとりに合った学習計画を作る。人間がやるべき判断や創造に集中できるようにするのが理想ね」

颯人がノートをめくり、未来図のように箇条書きを始める。

「医療、教育、交通、環境保護……AIは幅広い領域で“相棒”になれる。重要なのは、どこまで任せて、どこを人間が担うかの線引きです」

「線引きか……」

悠斗はスプーンを回しながら、窓の外を眺める。

「でも、それって簡単じゃなさそうですね。仕事を奪うんじゃないか、ってやっぱり心配も残ります」

その言葉に、奥田が磨いていたカップを静かに置き、やさしく微笑んだ。

「道具は使い方次第よ。包丁だって料理を作るのに欠かせないけど、間違えば危険にもなる。AIもきっと同じ。怖がるより、どう上手に使うかを考えた方がいい」

悠斗はその比喩に目を丸くし、やがて小さく笑った。

「……包丁か。確かに。だったら僕も、AIをうまく使える“料理人”にならないとですね」

美鈴が頷き、颯人がノートに「人とAI=共創」と大きく書き込む。

窓の外には街の灯りが少しずつ灯り始め、店内の空気は穏やかさと期待に包まれていた。

学習する機械とは

翌朝。

喫茶「ハミングバード」のドアベルが、軽やかな音を立てた。

「おはようございます」

悠斗が少し眠そうな顔で入ってくる。開店直後の店内にはまだ客はおらず、漂うのは焙煎したての豆の香りと、磨き込まれた木のカウンターの艶だけだった。

奥田がカウンターの奥から顔を出し、にっこり笑った。

「おや、早いわねぇ。今日は一番乗りよ」

「なんだか昨日の話の続きが気になってしまって……」

悠斗は少し照れたように笑い、いつもの席に腰を下ろした。スプーンを指先で回す癖が自然と出る。

そこへ、扉が再び開いた。

「おはよう」

ノートパソコンを抱えた美鈴が入ってくる。続いて、黒いフードを下ろした颯人も現れた。二人は合流することを約束していたらしい。

奥田が人数分のカップを用意しながら言った。

「昨日の続きをするには、ちょうどいい顔ぶれがそろったわね」

悠斗は待ちかねたように口を開いた。

「昨日、美鈴さんがAIと人間の共存の話をしてましたよね。で、ふと思ったんですけど……“機械学習”って結局、普通のプログラムとどう違うんですか?」

美鈴はカップを受け取り、軽く息を吹きかけながら頷いた。

「いい質問ね。従来のプログラムは、人間がルールを逐一書くの。『もしAならB』という指示を一つずつ」

颯人がノートを取り出し、ペンを走らせる。

「でも機械学習は逆です。大量のデータを与えると、機械が自分でルールを見つけるんです」

悠斗はスプーンを止めた。

「えっ、人間が全部教えなくても?」

「そう。たとえば猫と犬の写真を何千枚も見せれば、耳の形とか尻尾の違いを、人間が書かなくても自動で学習して区別できる」

颯人はノートに図を描いた。

左側には「従来:ルール → データ → 結果」、右側には「ML:データ → 結果 → ルール」と書き、矢印で強調する。

悠斗は身を乗り出した。

「なるほど……それって、僕がコーヒーを毎日淹れてるうちに、お客さん好みの濃さを自然と覚えるのと似てますね」

奥田が嬉しそうに笑った。

「そうそう。経験から学ぶのは人も機械も同じ。だから“学習する機械”って呼ばれるのね」

店内に漂う朝のコーヒーの香りとともに、学びの空気がじわりと広がっていった。

カウンターにコーヒーが並び、三人が落ち着いたところで、美鈴がノートパソコンを軽く開いた。画面に数枚のスライドが表示される。

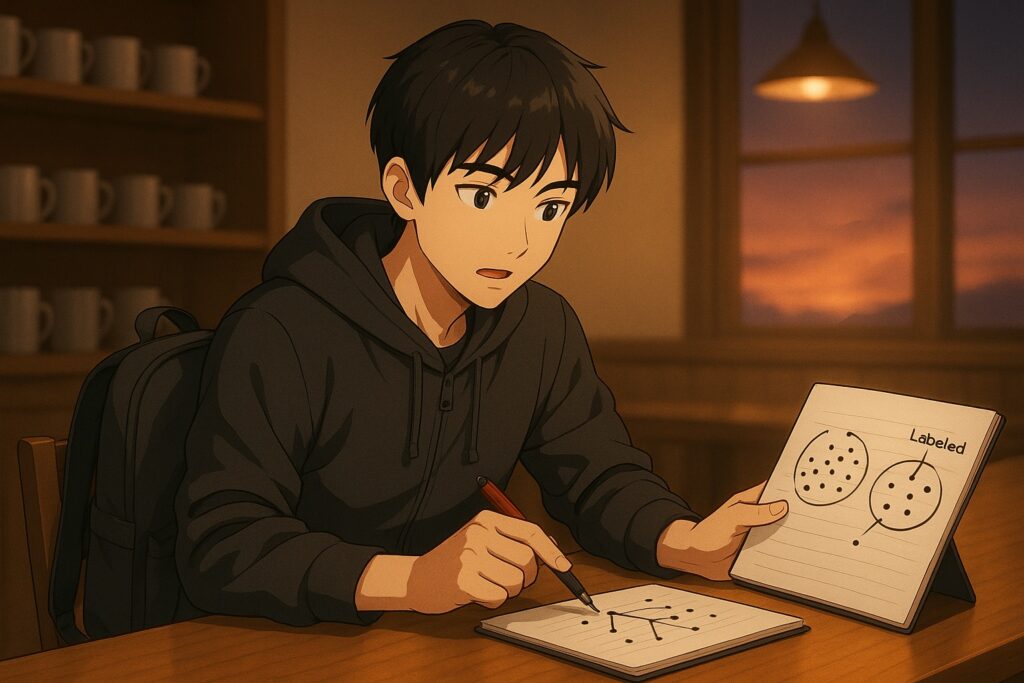

「さて、今日は“機械学習の種類”について話してみましょうか。その代表が“教師あり学習”です」

悠斗はカウンター越しに覗き込み、眉を寄せる。

「教師あり……? なんだか学校みたいですね」

美鈴は頷きながら、画面に映ったシンプルな図を指した。

「そういうイメージで大丈夫。教師あり学習というのは、“正解つきのデータ”を使って学ばせる方法なの」

颯人がノートを開き、例を加える。

「たとえば、コーヒー豆の銘柄と、それぞれの酸味・苦味の評価を集めたデータがあるとします。それをAIに見せると、『この特徴の豆は酸味が強い』ってルールを自分で作れるようになる」

奥田がカウンターでコーヒー豆を量りながら笑った。

「なるほど。つまり、豆と味の“答え合わせ”を繰り返して覚えるわけだ」

「その通りです」

美鈴はカップを手に取り、湯気越しに視線を悠斗へ送る。

「教師あり学習では、入力と出力のペアをたくさん与える。入力が“豆の情報”、出力が“味の評価”。そして新しい豆が来たときに、“これは酸味強めだろう”と予測できるようになるの」

悠斗はスプーンを回しながら考え込む。

「じゃあ、僕が常連さんの顔と好みを覚えて、見ただけで“今日は深煎りにするだろうな”って予想するのも、教師あり学習っぽいですね」

颯人がうなずいた。

「ええ。まさに“データと正解のペア”から学ぶ点で同じです」

奥田がグラインダーを回しながら付け加える。

「でも正解のデータを集めるのって大変なんじゃないかい?」

美鈴が軽く息を吐いた。

「そこが難しいところですね。大量のデータを“きちんとラベル付け”しないといけないから、人手もコストもかかる。けれど、その手間の分だけ精度は高くなるの」

コーヒーの香りがさらに濃くなり、店内の空気に知的な熱が混じった。

悠斗の目は、少しずつ理解と興味の光を増していった。

颯人がノートを軽くめくりながら、悠斗の方に身を寄せた。

「でもね、世の中には“正解がついていないデータ”のほうが圧倒的に多いんです」

悠斗が首をかしげる。

「正解がついてない……?」

「たとえば、昨日来たお客さんが“酸味が強いほうが好き”って言っても、全部の豆にその人の評価があるわけじゃないでしょう?」

颯人はペンで空中に円を描き、いくつも点を散らすような仕草をした。

「教師なし学習は、その点の集まりを“自分でグループ分け”する手法なんです」

颯人がノートを開き、点を散らして三つの円で囲むように素早くスケッチした。

「これは“クラスタリング”と呼ばれる方法です。正解がなくても、似た特徴を持つデータをまとめて『この辺は似た仲間』と判断させるんです」

悠斗が目を丸くした。

「つまり……お客さんを“苦いコーヒー好きグループ”とか“ミルクたっぷり派”に分ける、みたいな?」

「そうそう!」

奥田がカウンター越しに笑いながら声を上げる。

「こっちが『深煎り派』だと思ってた常連さんが、実は『カフェラテ派』グループに近いってことも分かるかもしれないわけね」

颯人は大きくうなずいた。

「正解がないから、予測ではなく“発見”が目的になるんです。人間が気づいていなかったパターンを見つける。たとえば、スーパーの購買データを分析して、『おむつとビールが一緒に売れる』っていう面白い傾向が見つかった、なんて有名な話もあります」

悠斗はスプーンをくるくる回しながら、にやりと笑った。

「じゃあ、僕の店でも“カフェオレとシナモントースト”が意外と一緒に頼まれる、みたいなパターンをAIが見つけてくれるかもしれませんね」

「ええ、それも立派な教師なし学習です」

美鈴が笑顔で頷いた。

「しかも、人間だと偏見が入って見逃すパターンも、AIなら淡々と“数字のつながり”から発見できる」

店内に小さな沈黙が落ち、コーヒーの香りとともに、未知の発見への期待感が広がった。

悠斗は一瞬だけ真顔になり、カウンターに置かれたカップを見つめる。

「……でも、それってちょっと怖いですね。自分でも気づかないことを、機械に言い当てられるなんて」

美鈴は静かに頷いた。

「だからこそ“どう使うか”が重要になるのよ」

悠斗がカップを持ち上げ、一口すすったあとで、ふと問いかけた。

「じゃあ、正解があるのとないのの“中間”みたいなのもあるんですか?」

颯人が待ってましたと言わんばかりに頷く。

「あります。それが“半教師あり学習”です」

美鈴がノートパソコンを開き、画面にシンプルな図を映し出す。

「これは、少量の“ラベル付きデータ”と、大量の“ラベルなしデータ”を組み合わせて学習させる方法。つまり、ほんの一部に正解が分かっていれば、それを手がかりにして残りのデータも活用できるの」

悠斗がスプーンをくるくる回しながら首をかしげる。

「なるほど……つまり、常連さん十人の好みが分かってたら、それをベースに“似てるお客さん”の好みも予想できる、みたいな?」

「まさにその通り!」

颯人が力強くうなずき、ノートに点を散らし、いくつかに“名前タグ”を書き込んだ。

「教師ありはデータの正解全部が必要。でも現実にはラベル付けは大変だしコストも高い。半教師ありは、その負担を軽くしてくれるんです」

奥田がコーヒーポットを持って戻ってきた。

「つまり、ちょっとだけ“正解”を知っていれば、AIはそれをヒントにしてもっと大きな全体像を学んでくれる……便利そうだね」

美鈴は微笑んだ。

「ええ。ただし、ラベルの質が悪いと間違った推測が広がってしまう危険もあるの。だから“少ない正解”が正しくなければならない」

悠斗はカップを置き、少し考え込む。

「つまり、僕が“常連のAさんはエスプレッソ好き”って思い込んでたけど、実はラテ派だったら……?」

颯人が苦笑した。

「そういう勘違いは、AIにも人間にも伝染しますね」

カフェの中に笑い声が広がり、張り詰めていた空気が少しやわらいだ。

だが悠斗の瞳には、学んだばかりの知識が新しい疑問を呼び起こすような光が宿っていた。

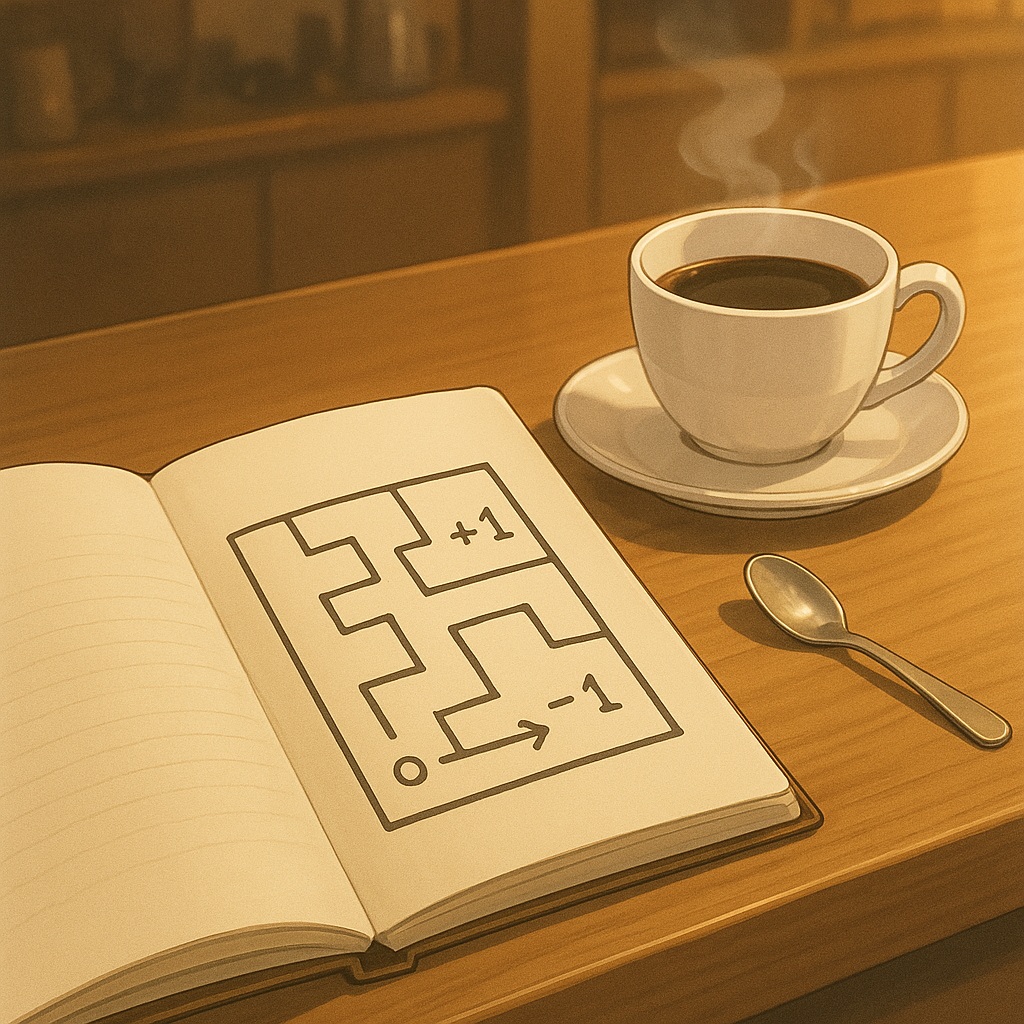

美鈴がカップを置き、少し声を落とした。

「ここまでが“教師あり”“教師なし”“半教師あり”。でも、最近特に注目されているのが“強化学習”よ」

悠斗が眉をひそめ、聞き返した。

「強化……って、筋トレみたいな名前ですね」

颯人が笑いながらノートを開いた。

「確かに響きはそうです。でも意味は違って、“行動と報酬”を繰り返す学習なんです。AIが環境の中で試行錯誤をして、良い結果にはご褒美を、悪い結果には罰を受け取る。そうして最適な行動を学んでいく」

ノートには簡単な落書きが描かれる。迷路の入り口に小さな丸があり、ゴールに近づくと“+1”と書かれ、壁にぶつかると“-1”とメモされていた。

「例えば迷路を解くAIがあったとして、ゴールに辿り着けば報酬、行き止まりなら減点。それを何度も繰り返すうちに、AIは最短ルートを見つけられる」

奥田がポットを片手に、にやりと笑った。

「まるで子どもにお菓子をあげながら、しつけをするみたいね」

美鈴が頷く。

「その比喩は近いわね。実際、チェスや将棋、囲碁といったゲームの世界でも、この強化学習が使われているの。AIがプロを超える力を手に入れた背景には、この“報酬の積み重ね”があるのよ」

悠斗は目を見開いた。

「じゃあ……もしかして、バリスタの僕にだって“強化学習”でAIが勝てる日が来るんですか?」

颯人が苦笑しながら肩をすくめる。

「カフェの味覚は数値化が難しいですからね。でも“お客さんを待たせない最適な動線”とか“在庫を切らさない発注計画”なら、AIが学んで助けてくれるかもしれません」

悠斗はスプーンを止めて、しばし考え込んだ。

「……便利そうだけど、なんだか管理されている気もしますね」

美鈴はその表情を見て、ふっと柔らかく笑った。

「AIに管理されるんじゃなくて、人間が“どんな報酬を与えるか”を決める立場であるべきなの。強化学習は、ある意味で人間の価値観を映し出す鏡なのよ」

店内に漂うコーヒーの香りが、不思議といつもより濃く感じられた。

悠斗はふとカウンター越しの窓の外を見つめ、未来のカフェを思い描いていた。

奥田がカウンター越しに新しいポットを置きながら、ふっと笑った。

「でもさ、もし“報酬の設計”を間違えたらどうなるんだい? たとえば、迷路を解くAIに“ゴールに行く前に壁に頭をぶつけろ”って言ったら……」

悠斗が思わず吹き出した。

「それ、ただのドMなAIじゃないですか」

颯人も苦笑しつつ、すぐに真顔に戻る。

「でも実際、そういう“ご褒美の設定ミス”が現実に起こるんです。AIは与えられた目的に忠実だから、もし設計者の意図とずれた評価基準を与えてしまうと、期待してない行動に走ってしまう」

美鈴がカップを指先で軽く回しながら、言葉を継ぐ。

「それに、AIは万能じゃない。大量のデータが必要だったり、学習に時間もコストもかかるし……何より“常識”や“倫理”の部分は自分で理解できないのよ」

悠斗が少しだけ眉を寄せた。

「つまり……AIは天才的に計算ができるけど、考えることの意味までは分からない?」

「ええ。だからこそ、人間の判断が必要になる」

美鈴はきっぱりとした口調で言い切った。

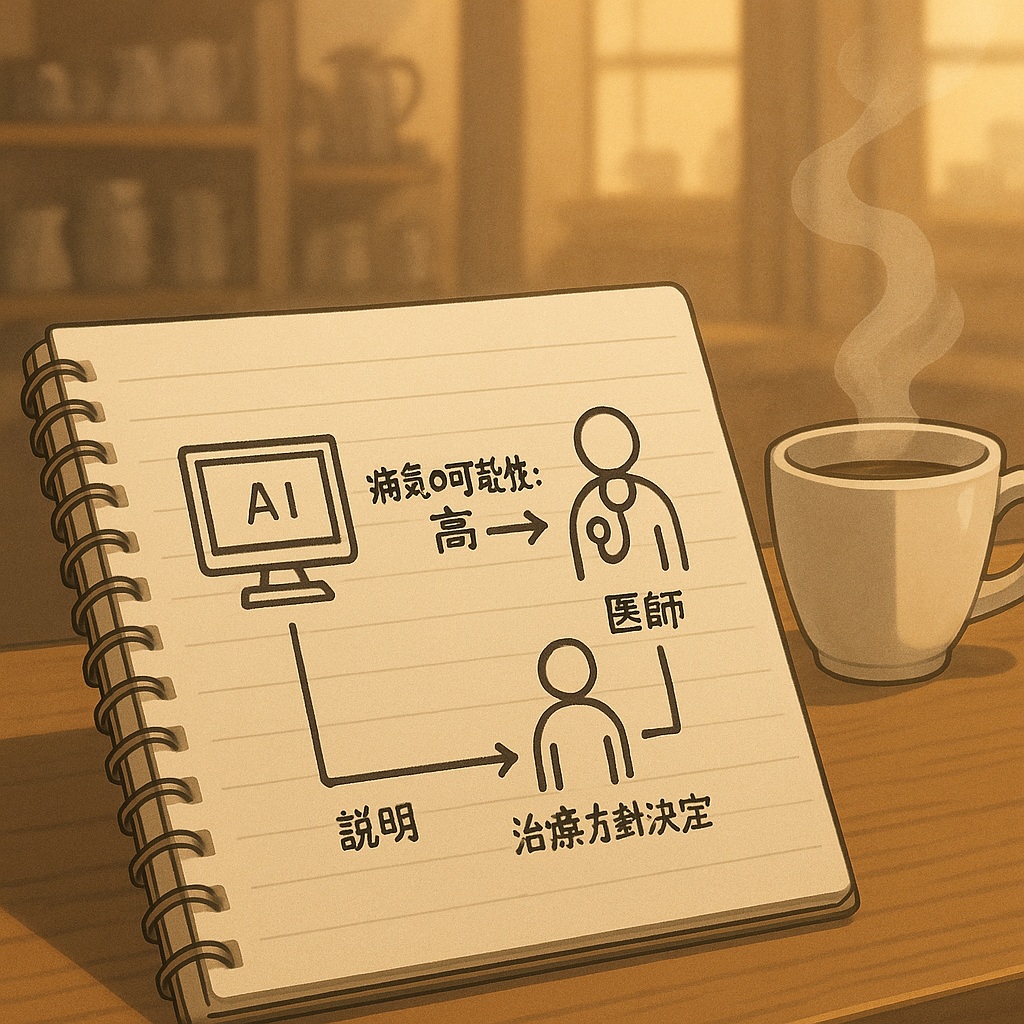

「たとえば、医療の診断補助でAIが“この病気の可能性が高い”と出しても、最終的に患者と向き合い説明し、治療方針を決めるのは医師。AIは“助言”はできても、責任までは持てない」

颯人がノートに一文を書き加える。

《AIは道具であり、決断者ではない》

奥田がそれを覗き込み、にこやかに言った。

「なるほどねえ。でも便利な道具ほど、扱いを間違えると怖いってことか。包丁や火と一緒さ」

悠斗はスプーンを回しながら、静かにうなずいた。

「つまり、AIは“すごいけど不完全”。だから人間が線引きをしないといけないんですね」

店内に落ち着いた沈黙が広がる。

窓から差し込む午後の光が、カウンターのノートに書かれた文字を柔らかく照らしていた。

機械学習の基本

昼前の喫茶「ハミングバード」。カウンターにはいつもの顔ぶれがそろっていた。村井悠斗はスプーンを指先でくるくると回しながら、じっと美鈴のノートPCを覗き込んでいる。画面にはカラフルなグラフが並び、数字がリズミカルに動いていた。

「今日は“教師あり学習”について話しましょう」 朝倉美鈴がカップを手に取り、香りを楽しみながら言った。彼女の声には軽い皮肉が混じるが、不思議と聞きやすい。隣に座る三枝颯人は、いつものようにバックパックを足元に置き、ノートを開いている。

「教師ありって……学校の授業みたいですね」 悠斗の素直な疑問に、美鈴はにやりと笑った。 「そのイメージで大体あってるわ。教師あり学習は“答え付きのデータ”を使って学ばせる方法なの」

颯人がノートにさらさらと図を描く。左には“データ”、右には“正解”。矢印で結びながら説明する。 「例えば、新しく考えたコーヒーメニューの人気を予測したいとしましょう。過去の販売データと、その日の天気や時間帯を入力して、『この条件なら売れる/売れない』という答えを学習させるんです」

奥田由紀がカウンターの奥で笑いながら相槌を打った。 「なるほどねえ。つまり、たくさんの“答え合わせ”を繰り返して、正しいパターンを覚えるわけだ」 「そうです」 颯人は真面目な口調でうなずく。 「ラベル付きのデータが多ければ多いほど、AIは精度の高い予測ができるようになるんです」

悠斗はスプーンを止め、腕を組んで考え込む。 「じゃあ、僕が常連さんの顔を見ただけで“今日は深煎りにするだろうな”って予想するのも、教師あり学習っぽいですね」

美鈴は嬉しそうにカップを揺らした。 「その通り。あなたの頭の中には、“Aさん=深煎り”“Bさん=カフェラテ”っていうデータと答えのペアが蓄積されているのよ」

「でもさあ」 奥田がカウンター越しに首をかしげる。 「正解のデータを全部集めるのって大変じゃないかい?」

「ええ、その通りです」 美鈴は肩をすくめた。 「ラベル付けには人手もコストもかかる。猫と犬の画像を判別させたいなら、何万枚も“これは猫、これは犬”と印をつけなきゃいけない」

悠斗は思わず目を丸くした。 「何万枚も……? それって気が遠くなりますね」

颯人は淡々と補足する。 「だから現場では、教師あり学習が有効でも、データ整備に大きな手間がかかる。けれど、その分だけ成果は確実なんです」

美鈴はカップを口に運び、一口すすってから視線を悠斗に向けた。 「ニュースで『AIが予測に成功した』って話があったら、大抵はこの教師あり学習が使われているの。答えがあるから学習できる。だからこそ“正解を集められる分野”に強い」

悠斗はスプーンを回し直しながら、少し真剣な表情になった。 「つまり……教師あり学習は、僕らの“経験の積み重ね”と似てるわけですね」

「いいまとめ方ね」 美鈴が頷いた瞬間、店内にコーヒーの香りが一段と濃く漂った。奥田が新しいポットを持って戻ってきたのだ。

「さて」 颯人がノートを閉じ、にやりと笑う。 「でも世の中には、“正解がついていないデータ”のほうが圧倒的に多いんです」

悠斗が思わず首をかしげる。 「正解がない……?」

美鈴は次の話題に移るように、カップを軽く置いた。 「そう、それが“教師なし学習”よ」

「教師あり学習は“答え付き”だったけど、現実には正解がないデータの方が圧倒的に多いの」 美鈴はブラックコーヒーをひと口含み、軽く肩をすくめた。 「そこで出てくるのが“教師なし学習”よ」

「正解がない……? どうやって学ぶんですか?」 悠斗が思わず身を乗り出す。スプーンは回転を止め、指先に挟まれたまま固まっていた。

颯人が待ってましたとばかりにノートを広げ、ペンを走らせる。白いページに点をいくつも散らし、それを丸で囲むように仕分けていった。 「これは“クラスタリング”と呼ばれる手法です。正解がなくても、似ている特徴を持つデータを自動的にグループ分けしていくんです」

悠斗はノートを覗き込み、目を丸くする。 「つまり……常連のお客さんを“深煎り派グループ”“カフェラテ派グループ”に分ける、みたいな感じですか?」

「その通り!」 美鈴がにやりと笑う。 「見た目や注文履歴から、AIが勝手に仲間分けしてくれる。人間の思い込みとは違うグループが見つかることもあるのよ」

奥田由紀が棚からカップを取り出しながら、口を挟む。 「へぇ。私たちが“深煎り好きだと思ってた人”が、実は“カフェオレ派”のグループに近い、って結果が出るかもしれないってわけね」

悠斗は吹き出しそうになりながら笑った。 「それ、ちょっと怖いです。自分でも気づかなかった好みをAIに言い当てられるなんて……」

「だからこそ面白いのよ」 美鈴は指でカップの縁をなぞりながら言った。 「教師なし学習の目的は“予測”じゃなくて“発見”。人間が見落としていたパターンを見つけ出すことに強いの」

颯人がさらに補足する。 「有名な例では、スーパーの購買データを分析したら“おむつとビールが一緒に売れる”って傾向が見つかった、なんて話があります」

「おむつとビール……?」 悠斗がぽかんと口を開ける。

「赤ちゃんのいる家庭で父親が夜にビールを買うから、ついでにおむつも、というデータが浮かび上がったんです。人間の直感では気づきにくい相関関係を、AIが数字から発見するわけですね」 颯人の言葉に、奥田が大きくうなずいた。

「なるほどねぇ……。店でも“カフェオレとシナモントーストはセットで頼まれる”なんて、私たちが気づかないパターンが見つかるかもしれない」

悠斗はしばらく黙り込んだが、やがてスプーンを回しながら呟いた。 「……やっぱりちょっと怖いですね。人間の無意識を機械に覗かれているみたいで」

美鈴は微笑んで答える。 「怖さと面白さは表裏一体。だからこそ“どう使うか”を考えなきゃいけないの」

その言葉に、店内の空気が少し引き締まった。カウンターの上のノートには点と円の図が残り、新しい会話のきっかけを示していた。

夕方が近づき、喫茶「ハミングバード」に再び数人の常連客が集まり始めた。ランプのオレンジ色がカウンターを柔らかく照らし出し、穏やかな時間が流れる。村井悠斗は、コーヒーを入れる合間にスプーンを回しながら、さっきの議論の続きを気にしていた。

「教師ありは“正解が全部ある”、教師なしは“正解がない”。じゃあ、その中間ってないんですか?」 悠斗の問いに、三枝颯人が頷いた。 「それが“半教師あり学習”です」

朝倉美鈴が少し身を乗り出し、カップを置いた。 「例えば、うちの常連十人の“いつも頼むメニュー”にラベルをつけるとするわ。Aさんは深煎り、Bさんはカフェラテ……そういうふうに。だけど、残りの五十人にはラベルがない。でも、そのデータも無駄にしないのが半教師あり学習なの」

「どうやって?」 悠斗が眉を上げる。

颯人がノートを取り出し、ラベルのついたデータ点を強調しながら、その周囲に広がるラベルなしの点を線で結んでいった。 「少しの“答え付き”データを頼りに、その周りの未ラベルデータも同じグループに属していると推定するんです。すると、ラベルが少なくても全体を分類できるようになる」

「なるほど……。つまり“少数のヒント”から“多数の未知”を補っていくんですね」 悠斗は感心したようにうなずいた。

「そう。現実のデータって、完全にラベルが整ったものなんてほとんどない。半教師あり学習は、そのギャップを埋める現実的な方法なのよ」 美鈴はカップを再び口に運び、熱いコーヒーをすする。

奥田由紀がカウンターの奥で笑いながら相槌を打った。 「ふふ。つまり、常連の一部だけを観察しても、店全体の傾向が見えてくるってわけか。そりゃあ便利だ」

悠斗はしばし考え込んだ。スプーンが彼の指の間でくるくると回り続ける。 「でも……正解が少ない分、間違った推定に引っ張られる危険もあるんじゃ?」

「その通り」 颯人は表情を引き締めて答える。 「半教師あり学習は、少数のラベルに依存するから、その“初期情報”が偏っていたら結果も歪む。それをどう防ぐかが難しいんです」

美鈴が付け加える。 「だから、AIを使うときは“どんな正解を与えたのか”に常に意識を向けなきゃいけない。そこが人間の責任なの」

その言葉に、悠斗は深く息を吐き出した。喫茶店の空気が、わずかに緊張を帯びる。窓の外では夕焼けが街並みを染め、カウンターには新しい一杯のコーヒーが置かれた。

「強化学習ってのはね」 朝倉美鈴がカウンター越しに口を開いた。 「失敗と成功の積み重ねで学んでいくやり方なの。ラベルも正解データもいらない。ただ“行動”に対して“報酬”や“罰”が返ってくる。それを繰り返すことで最適な行動を学んでいく」

「ゲームみたいなものですか?」 悠斗がマシンから視線を離さずに尋ねる。スプーンはポケットに差し込まれたまま、小刻みに揺れている。

三枝颯人がノートをめくり、今度は迷路のような図を描いた。 「はい。“ゴールしたら+1点”“壁にぶつかったら-1点”。AIはその点数を増やすように行動を工夫するんです。まるでゲームを攻略するみたいに」

悠斗は苦笑しながらカップを傾けた。 「つまり……俺がラテアートに挑戦して、成功したら“褒められる”、失敗したら“やり直し”。それを繰り返して少しずつ上達していく、ってことですね」

「まさにそれ!」 美鈴は指を鳴らして笑った。 「バリスタ修業ゲームよ。ポイントを稼ぐみたいに、良い行動を選び取っていくの」

奥田由紀が奥の棚でグラスを拭きながら振り返った。 「ふふ。強化学習なら私たちが見守るのも大事ね。間違えたときに“ちゃんと減点”してあげないと、悠斗くんは成長しないんだから」

悠斗は顔を赤らめ、慌ててラテアートのハート型を描こうとしたが、泡は予想外の形に崩れてしまった。 「……あ、-1点ですね」 自分でつぶやくと、美鈴と颯人が声を上げて笑った。

「でもね、強化学習の肝は“失敗を恐れない”こと。むしろたくさん失敗させて、そのたびに学習することで最短で上達するの」 美鈴の言葉に、悠斗は少し救われたように息を吐いた。

窓の外では夜の街が静かに広がり、喫茶店の灯りが温かく差し込んでいた。失敗を恐れる若きバリスタの姿は、そのままAIの学びの縮図のように見えた。

「AIって、こうして見ているとすごいけど……やっぱり万能じゃないんだな」 悠斗がぼそりとつぶやいた。指先にはまだスチームミルクのぬるりとした感触が残っている。

「その通り」 朝倉美鈴が真剣な表情で言った。 「AIはあくまで“学習データ”や“報酬設計”に従って動くだけ。正解が偏っていたら、その偏りを拡大してしまう。人間が“どんな正解を与えるか”“どんな報酬を与えるか”を決める責任があるのよ」

「つまり、AIが成長する環境を整えるのは、結局人間ってことですね」 悠斗は泡立て器を洗いながら考え込んだ。

三枝颯人がノートを閉じてうなずいた。 「ええ。教師ありも、教師なしも、半教師ありも、強化学習も――どれも土台は人間の設計に依存しています。AIは自律しているように見えて、実際は“人間が敷いたレール”の上を走っているんです」

「でも、だからこそ面白いのよ」 美鈴はカップを掲げて微笑んだ。 「AIに任せるところと、人間が責任を負うところ。その境界線を見極めるのが、これからの時代の知恵だと思うわ」

奥田由紀がカウンターの奥から穏やかに声をかけた。 「結局、人が人を理解する営みを、機械が全部肩代わりすることはできないわね。AIはあくまで“補助輪”。最後にハンドルを握るのは人間よ」

悠斗はしばらく黙っていたが、やがて口角を上げた。 「……じゃあ俺は、AIに負けないくらいコーヒーを極めてやりますよ」

笑い声がカウンターに広がり、失敗の跡はすでに温かな空気に溶けていた。夜は深まりつつあったが、それぞれの胸には未来への静かな灯りがともっていた。

エピローグ

翌朝の喫茶「ハミングバード」は、いつもより少し柔らかな空気に包まれていた。昨夜の議論の余韻が、木目のカウンターや磨き上げられたグラスの表面に、まだ静かに残っているようだった。

村井悠斗は、いつものようにエスプレッソマシンに向かっていた。だがその背中はどこか軽く、失敗を恐れる硬さは少し和らいでいるように見えた。スチームノズルからは白い蒸気が立ち上り、店内に新しい一日のリズムを刻んでいた。

「おはよう」 三枝颯人が扉を開けて入ってくる。肩から下げたバッグには、昨日のノートがまだ入っている。その顔には、どこか達成感めいた安堵が浮かんでいた。

「おはようございます」 悠斗はカップを置き、軽く会釈する。奥田由紀がカウンター越しに優しい笑みを返し、朝倉美鈴は新聞をたたみながら短く「おはよ」とだけ告げた。

テーブルにはまだ開きかけのノートがあり、その端には「教師あり」「教師なし」「半教師あり」「強化学習」と乱雑な字で書かれている。昨夜の対話が、ほんの数行の文字として残されていた。

「結局さ」悠斗がカウンター越しに笑った。「AIって、俺たちの“暮らしのメタファー”みたいなもんですね」

美鈴はコーヒーカップを軽く掲げた。「そうね。私たちの生活の断片が、そのまま学習モデルのイメージになる。だからわかりやすいし、だから難しい」

颯人はノートを閉じて大きく伸びをした。「でも面白いです。昨日までただの理屈だったものが、コーヒーの香りや失敗の泡立てと結びついて……一気に生き生きとしました」

窓の外には、朝の光が差し込み、通りには小さな喧騒が戻ってきていた。日常の音と匂いが再び街を満たす中で、彼らはそれぞれのカップを手にした。

昨日語られたAIの基礎――それは単なる技術解説ではなく、人間の暮らしと響き合う物語として胸に刻まれたのだ。

やがて、ハミングバードの扉が再び開く。新しい客が入ってきて、また新しい会話が始まろうとしていた。学びと笑いと失敗と再挑戦。その循環こそが、人とAIが共に歩む未来の姿なのかもしれない。

コメント