なぜ今「仕事を守る」が重要なのか

生成AIの急速な進化により、エンジニアの役割やキャリア戦略が大きく揺れ始めています。特に[生成AI キャリア不安]というキーワードが示す通り、「AIに仕事を奪われるのでは?」という不安は、40代の中堅エンジニア層にとって無視できない問題です。

技術の進化に追いつけない「焦り」と「鈍感」

「気がついたら、同僚がこっそりChatGPTでコードを書いてた」

「若手のほうが最新ツールに詳しくて頼られている」

そんな光景、あなたの現場でも見かけたことがあるのではないでしょうか?

日々の業務に追われる中で、学び直す時間も余裕もない——。その結果、自分の市場価値が下がっているのではという漠然とした不安を抱える40代エンジニアは少なくありません。

実際、経済産業省の調査1経済産業省「IT人材需給に関する調査」2023年でも「ミドル層のIT人材がAIなどの新技術キャッチアップに遅れを取っている」という課題が指摘されています。

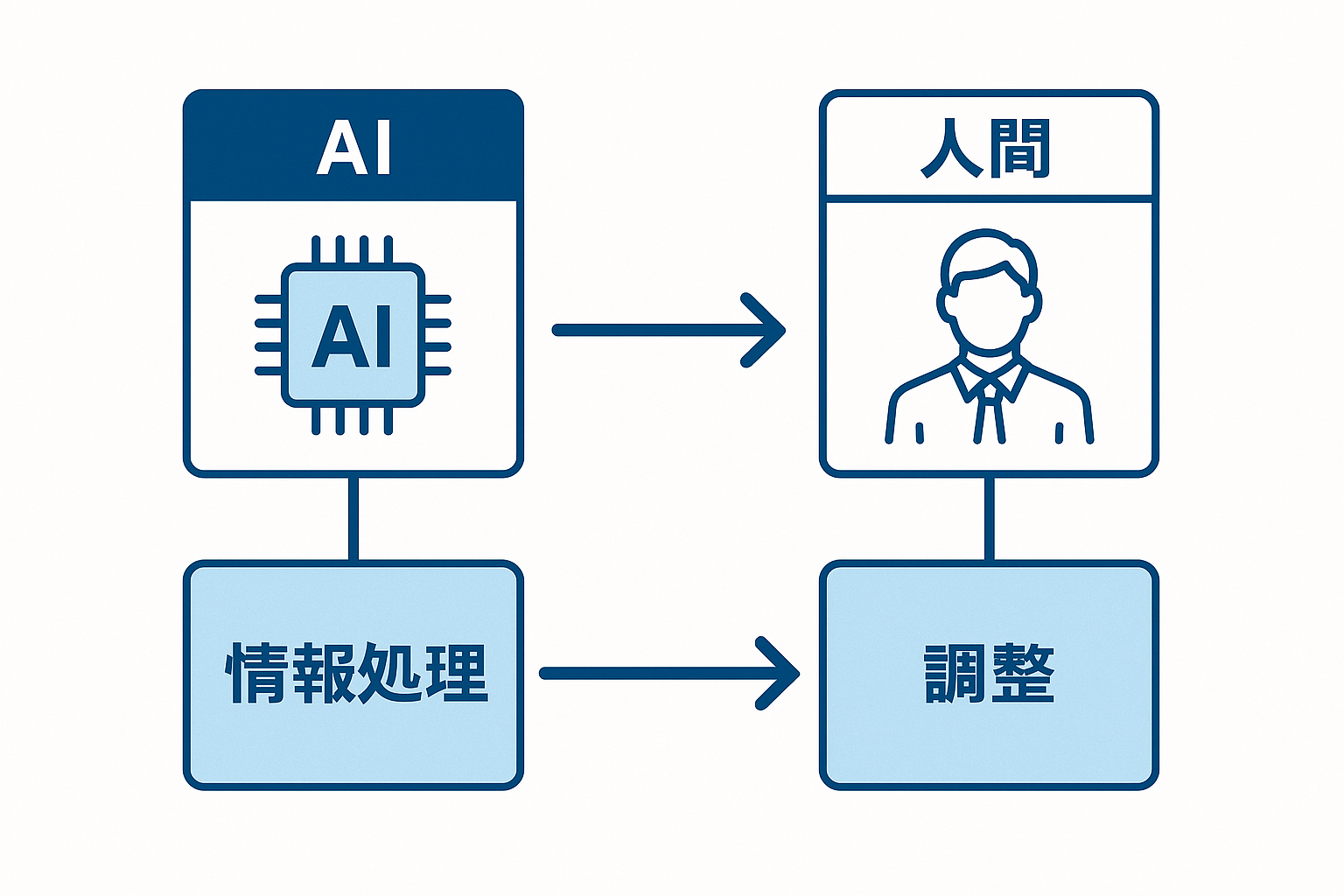

⬛︎ AIによる「中間層」の代替が現実に

生成AIが得意とするのは、知識ベースの処理や中規模なロジック構築。これは、経験を積んだ中堅エンジニアが担当してきた領域とモロ被りです。つまり、AIにとって「ちょうど置き換えやすい」ポジションにいるのが我々40代なんです。

例えば、以下のような業務はAIによって急速に自動化されつつあります:

- 過去コードの改修・最適化

- 単体テストコードの生成

- 一般的な要件のUI設計・DB設計

2024年のGitHub Copilot調査2GitHub「Copilot Impact Report」2024年版 でも、全体の55%の開発タスクがAI支援で高速化されており、中でも「中間処理」における自動化率は突出して高かったと報告されています。

⬛︎ 守るだけでは足りない、視点の転換が必要

では「仕事を守る」とは、旧来の業務を死守することなのでしょうか? 答えはNOです。

重要なのは「守りながら、変える」こと。

つまり、AIにできることはAIに任せ、自分にしかできない役割を明確にする視点が求められます。

たとえば、以下のようなスキルはAIに代替されにくいと言われています:

- 文脈理解を含んだ仕様調整力

- チーム間の折衝・ファシリテーション

- ユーザー視点に立ったUI改善提案

ここに、40代の「経験」という無形資産が生きる余地があるんです。

以前は「ChatGPT?なんか遊び道具っぽいな」と侮っていました。

でも思い切って使い始めてみたら、単体テストや要件定義レビューがぐっと楽になり、週5時間ほど業務時間を削減できたんです。その浮いた時間で、PM業務や企画提案の比重を増やせるようになりました。

AIによって代替されるのではなく、分業と進化の機会にする。

⬛︎ ⚠️ 落とし穴 → ✅ 解決策

⚠️「自分は経験があるから大丈夫」と慢心していると、気づけばAIのほうが信頼されるようになる。

✅「仕事を守る」とは、経験を再定義し、AIにない価値をアップデートすること。

生成AIの台頭は止まりませんが、それを脅威と見るか、変革のパートナーと見るかはあなた次第。

次章では、40代エンジニアが持つ「AIにない強み」を棚卸しし、自分の立ち位置を再確認していきます。

40代中堅エンジニアの強みと弱み

生成AIが猛スピードで進化するなか、40代中堅エンジニアが自分のポジションを守るには「自分にしかない武器」を知ることが先決です。ここでは[40代 エンジニア 強み]を軸に、自分を活かす戦略的視点を深掘りします。

⬛︎ 一見「中途半端」な立場に見える中堅層

40代エンジニアは、現場歴も長く、管理職にも手が届く。

ただし、上から見れば「技術の鮮度が落ちた」、下から見れば「アップデートが遅い」——そんな板挟み感、ありませんか?

- 新しい言語・ツールへの適応が遅れている

- 若手からの技術相談が減った

- 評価はされるけど“替えがきく感”がある

こうした「見えない弱み」が、40代にとって危機感の源となっています。

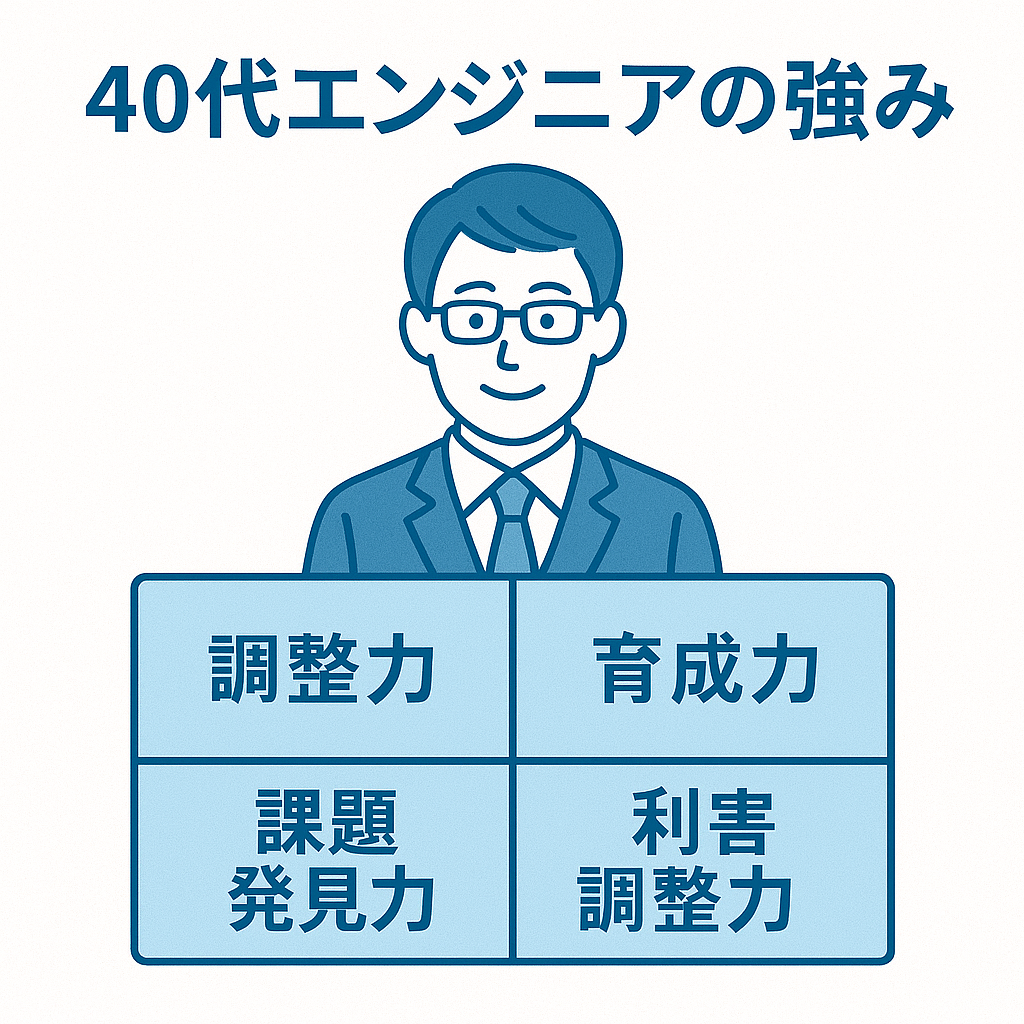

⬛︎ 実はAIには真似できない「3つの強み」

でもご安心を。AIにはできない、40代エンジニアならではの強みも確実にあります。ポイントは次の3点です。

① 調整力:技術と業務の“翻訳者”としての立場

仕様書と現場要件のギャップを埋める能力。要件定義やユーザー折衝は、文脈理解を要するためAIには困難。

② 文脈知:ドメイン知識と過去経緯の蓄積

「以前こういうトラブルがあったから今回はこうしよう」といった経験の活用は、ロジックではなく“背景”で決まる。

③ 育成力:若手を伸ばす視点と対話力

育成・レビュー・1on1など、人間関係スキルは40代の経験が効く領域。ここに人間味が宿ります。

⬛︎ 「強み」は放っておくと弱みに変わる

ただし、これらの強みは「活かしてこそ価値がある」もの。

たとえば調整力を名目にして「手を動かさない」ポジションに甘んじると、逆に信頼を失います。

経験があっても、それを“共有・活用”できなければ、AIと変わらない。

つまり、強みを持っていても、それを意識的に可視化・発信・活用しなければ意味がないのです。

40代だからこその価値は、意識して磨けば武器になります。

AIに奪われないスキルと業務選び

「40代エンジニアの強み」が見えてきました。

次に[AI 代替されないスキル]にフォーカスし、「これからも必要とされる役割」へどうシフトすべきかを考えます。

⬛︎ まずは「奪われやすい業務」を把握しよう

ChatGPT、GitHub Copilot、AutoGen——生成AIの能力は年々向上しています。

PwC Japan 2024年の調査3PwC Japan「生成AIに関する実態調査2024 春」によれば、AIによる業務自動化が最も進んだのは「定型タスク・情報要約・コード補完」の分野でした。

つまり、以下のような業務は真っ先に代替対象になります。

- 仕様書に沿った単純な実装

- テストコード生成やレビューのテンプレ対応

- 検索→要約→資料作成のような情報整形業務

「俺の仕事、まさにこれだ…」と感じた方は要注意です。

⬛︎ 「奪われにくい」業務の共通点とは?

反対に、AIが代替しづらい業務には3つの共通点があります。

① 問題設定があいまい

例:ユーザーの声から潜在ニーズを拾って要件を起こす、経営課題から逆算して提案する。

② 文脈・関係性を踏まえた判断が必要

例:「この人にはこう説明した方が伝わる」「今回はこの仕様にしておいた方が先々楽」

③ 正解が1つでなく、合意形成が必要

例:関係者調整、仕様折衝、段階的なトレードオフ提案

AIは過去データに強くても、「空気を読む」「落としどころを探る」ことはまだ不得手です。

ここが40代の“人間力”で勝てるポイントになります。

⬛︎ スキルとして残るのは「橋渡し」と「統合」

では、具体的にどんなスキルが今後も求められるのでしょうか?

キーワードは「橋渡し」と「統合」です。

| 領域 | スキル例 | 解説 |

|---|---|---|

| ビジネス × 技術 | 要件定義・プロトタイピング | 意図を汲んで仕様に落とす能力 |

| 人 × システム | チームマネジメント・ユーザー対応 | 関係構築と現場感覚 |

| 複数AI × 実務 | 自動化設計・ワークフロー構築 | AIを”使いこなす力” |

これらは「AIができない」だけでなく、「AIを最大限に活かすために必要」な力です。

以前、要件が二転三転して混乱していた現場で、私が業務フローを整理し要件を可視化したことで、意思決定が一気にスムーズに。

以来、「説明が上手い」「言いたいことを形にしてくれる」と評価され、技術だけでなく“翻訳者”としての価値に気づきました。

AIが「正しい答え」を出すなら、人は「正しい問い」をつくる役目がある。

⬛︎ 信頼ソース:業務とスキルの将来性

独立行政法人IPAがまとめたスキル標準2024年版4IPA「デジタルスキル標準 ver.1.2(2024年7月更新)」によると、今後5年で重要性が増すITスキルは以下の通り:

- ビジネスアナリシス

- プロダクトマネジメント

- システム設計・要件調整

さらにマッキンゼー調査5McKinsey「The State of AI」最新レポートでは、「生成AI時代に必要な人材要件」として「コラボレーション」「適応力」「批判的思考」が上位に挙げられています。

⬛︎ ⚠️ 落とし穴 → ✅ 解決策

⚠️ コーディングだけを磨いても、AIとのスピード勝負では分が悪い。

✅ 「人にしかできない役割」へ軸足を移すことで、希少価値が上がる。

共存するための生成AI活用術

AI時代に生き残るには「人にしかできない仕事」へと軸足を移す必要があります。

では、生成AIは敵か味方か?答えは明確です。「使われる側」から「使いこなす側」に回れば、生成AIは頼れる相棒になります。40代エンジニアにとって現実的で成果につながる活用術を紹介します。

⬛︎ 40代がAIに感じる“もやもや”と壁

正直な話、「生成AI活用」と聞くとこんな気持ちになりませんか?

- 「ChatGPTって、学生がレポート書かせるやつでしょ?」

- 「興味はあるけど、うまく使える自信がない…」

- 「若い子たちのほうがノリとスピードで使いこなしてる感じがする」

この“距離感”こそが、40代エンジニアの最大の障壁です。

現場では「上司に説明しづらい」「導入提案しても浮きそう」など、「失敗したらどうしよう」心理が行動を止めているのが実情です。

⬛︎ 小さな業務からAIを“組み込む”感覚が鍵

AI活用は、何か大きな改革ではありません。

むしろ重要なのは、「ふだんの仕事の1工程に、そっとAIを組み込む」ことです。

たとえば、私がよくやるのは以下のような活用です。

- 会議前に「議題に関する過去ナレッジ」をChatGPTでまとめる

- 会議後にメモから議事録のたたき台を生成して整える

- RFPや提案資料の構成案を先に出してもらって時短

こうした「叩き台づくり」を任せるだけでも、アウトプットの初速が上がり、時間と労力が確実に浮きます。

しかも驚くべきことに、「AIが作った」と言わなければ、周囲からは「丁寧な仕事」「資料が分かりやすい」と評価されることも多いのです。

月1回の報告資料に3時間かけていた頃、構成や書き方に悩んでいました。

試しにChatGPTに「今月の進捗・課題・来月の方針」だけ入力して文章化してもらったら、わずか15分で初稿が完成。

少し手を加えて提出したところ、「今回すごく読みやすい」と高評価。

「あ、これが使いこなすってことか」と実感しました。

⬛︎ 怖がらずに試す、が最初の一歩

多くの40代がAI活用に躊躇する理由は、「失敗したら恥ずかしい」「正しく使えないかも」という恐れです。でも、ChatGPTは怒りませんし、失敗しても損しません(笑)。

たとえば、朝の業務前に「今日のタスクを箇条書きにするだけ」でもOK。

「この文章、もっとスッキリ言い換えて」と頼むだけでも、自分の表現が洗練されていく感覚が得られます。

大事なのは、「最初から完璧に使おうとしないこと」。

AIは「育てて使う道具」です。まず触ってみる。これが最大の突破口です。

AIに仕事を奪われるかは、触ったか・触らなかったかの違いで決まる。

⬛︎ 信頼ソース:現場でも進むAI導入と効果

IPAの調査では、AIを業務に導入した企業の6割以上が「業務時間が20%以上短縮された」と回答。

また、「AIツールを活用している社員の方が上司からの評価が高い」という結果も出ています。

つまり、「使ってる人ほど評価されやすい」構造になっているのが今の現場です。

市場価値を高めるキャリア設計術

生成AIを味方につけて日々の業務に活かす実践法を紹介しました。

しかし、いくら社内でうまく立ち回れても、「外の市場」では通用しない可能性もある。

そんな“社内完結キャリア”のリスクを避けるために、今、40代エンジニアが考えるべきなのが「市場価値を意識したキャリア設計」です。

⬛︎ “社内評価”と“市場評価”は別物

あなたがどんなに社内で信頼されていても、転職市場や外部プロジェクトではそれが伝わらないことがあります。

たとえば「○○システムを支えた実績」や「10年連続で社内評価A」なども、外から見れば抽象的で比較が難しい。

市場では、再現性と汎用性が問われます。つまり、「あなたがいたから成り立った成果」を、どこでも通用する言語で語れるかどうかがカギになります。

そのためにはまず、これまでの経験を“棚卸し”して、自分が何を得意としていて、どこで結果を出せたのかを言語化しておく必要があります。

そしてそれを、言葉だけでなく「行動」として示せる形に変えていくのです。

⬛︎ キャリアの軸を増やすという発想

ここで効果的なのが、「複線キャリア」という発想です。

これは、本業だけに依存せず、別の軸となるキャリアや活動を持つことで、変化に強い自分を作っていく戦略です。

たとえば、今の業務の中で蓄積しているノウハウをブログで発信してみる。

あるいは、社内でしか使っていなかったテンプレや手順書を、外向けの講座資料に作り直す。

こうした取り組みが、講師、執筆、登壇など新たな展開につながることは珍しくありません。

⬛︎ 経験を価値に変える「発信」の効用

ここで勘違いしがちなのが、「人前に出ないと発信できない」と思い込むことです。

実は、誰に見せるでもない形で構いません。たとえばNotionに自分用の「振り返りメモ」を残すだけでも、それは立派な発信準備になります。

重要なのは、自分の頭の中にある経験や工夫を“言語化”しておくこと。

それがいつか、誰かの役に立ち、「あの人に聞こう」「この人を呼ぼう」という信頼の種になるからです。

自分のキャリアを守れるのは、自分だけだ。だから、今できる行動を1つでも増やす。

⬛︎ 信頼性を裏付けるデータ

パーソル総合研究所の調査(2023年)6パーソル総合研究所「第三回 副業の実態・意識に関する定量調査」(2023年)によると、40代で副業を始めた人のうち、半年以内に収益化を達成した人は41.4%にのぼります。

また、副業を通じて「本業でのモチベーションが上がった」「視座が広がった」と回答した割合も半数を超えています。

つまり副業は単なる収入源ではなく、「視野を広げる自己投資」であり、「本業への好循環」を生み出す手段でもあるのです。

キャリアは、「いつか考えるもの」ではなく、「常に構築し続けるもの」。

あなたの経験とスキルには、会社の外でも価値があります。

それを見える形にするかどうかが、40代以降のキャリアの分岐点になるのです。

まとめ:AI時代に選ばれる人になる

40代中堅エンジニアが生成AI時代にどう「仕事を守り」「価値を高める」かを5章にわたって解説してきました。その要点を振り返りつつ、「選ばれる人材」になるための行動指針を再確認します。

生成AIは、奪う存在ではなく、自分の可能性を引き出す“触媒”です。

だからこそ大事なのは、変化を恐れず、学び・適応し・発信すること。

“代替されない人”ではなく、“必要とされる人”になることがゴールです。

⬛︎ 重要ポイントまとめ

★ AIは中堅エンジニアの領域に最も近い。だから危機感は必要。

★ 40代の強みは、調整力・文脈理解・育成力にある。

★ 代替されないスキルは、問いを立て、文脈を読み、合意を導く力。

★ 生成AIは“道具”。使いながら育てる感覚が習得の近道。

★ 複線キャリア設計で、社内外の評価軸を分散・強化できる。

コメント