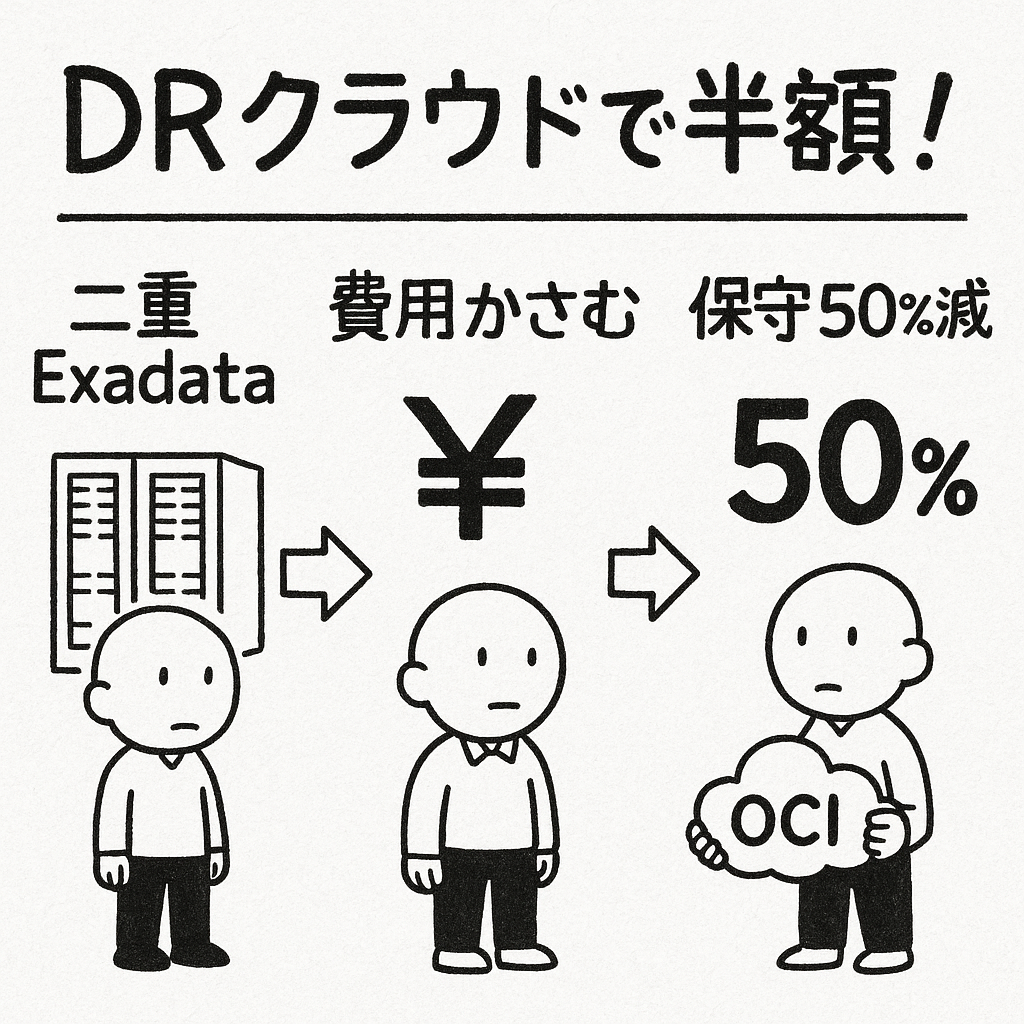

「DRは二重構成が当たり前」…その常識、そろそろ見直しませんか?

BCP対策の名の下、東西でがっちり二重構成。安心感はあるけれど、保守費もハウジング費も“二重苦”状態。たとえるなら、全室にベビーベッドを置いているような非効率さ──。

このジレンマに真正面から向き合ったのが、製造業大手の明電舎です。

“命綱のデータ”を守るためのExadata、でも運用コストが命取りに

明電舎では2017年にOracle Exadataを西日本拠点へ導入。10以上の基幹システムを統合DWHで支え、その後、BCP強化のために東日本にもDR用のExadataを配備しました。

ところが5年更新のタイミングが近づくと、運用部門から疑問の声が──。

「このまま二重構成で走り続けて大丈夫か?」

ハード更新に加えて、月額のハウジングコストがボディブローのように効いてくる。

一部では「Exadataが育ちすぎて手に負えない」なんて冗談すら飛び交う始末でした。

明電舎が選んだ“ハイブリッド構成”というリアルな答え

コスト・可用性・セキュリティのバランスを熟慮した結果、明電舎とパートナー企業TISが出した結論は…

✅ 西日本の本番系はオンプレ継続

✅ DRサイトのみOCIのExadata Dedicatedへ移行

つまり「必要な部分だけクラウド化する」ハイブリッド構成への転換です。

しかも、TISが提案したのはCloud@Customerではなく、よりコスト効率の高いExadata Dedicated(ExaDB-D)。これにより…

- クラウドでも物理専有ができ、性能とセキュリティを確保

- Cloud@Customerより導入・運用コストを大幅に抑制

- Exadata構築実績が豊富なTISによる安心サポート

──と、三拍子そろった解決策が実現したのです。

「クラウド移行って実際どうなの?」現場のリアル

移行プロジェクトは2022年5月に始動し、約6か月間でスムーズに完了。具体的には…

- TISがOCI環境の構築・設計を主導

- 明電舎が接続先の切替と社内調整を担当

- DR切替は12月に無停止で実現、Data Guardも即復旧

ここまでノートラブルで進んだのは、技術力と準備力の賜物。

担当者も「他部門からの問い合わせゼロでした」と笑顔だったとか。

「ラクに運用できる」ことが、最大の安心材料

移行後もTISの支援は継続中。特に評価されたのが“先回り”の運用対応です。

- 自動パッチ後の再同期チェック

- 転送量の見える化とボトルネックの早期把握

- ネットワーク帯域の事前増強提案

まさに、夜泣き前にミルクを準備する“育メン”的サポート。

その結果──

👉 年間のDC関連コストは約50%削減

👉 ユーザーからのパフォーマンス不満ゼロ

👉 将来的なOCI全面移行の足がかりに

となり、「DRだけクラウド」という現実的なステップが功を奏しました。

まとめ:まずは“DRだけクラウド”で、一歩踏み出そう

Exadataのような重量級インフラでも、全体をクラウド化せず、DRだけ切り出して移行するという“身軽な守り”が可能です。

ポイントは「どこまでクラウドに預け、どこを残すか」の見極め。そして、信頼できるパートナーとの連携。

「すべてをクラウドに」は理想でも、「少しずつクラウドへ」は現実的。

まずは「DRサイト、本当にオンプレである必要があるのか?」から見直してみませんか。

コメント