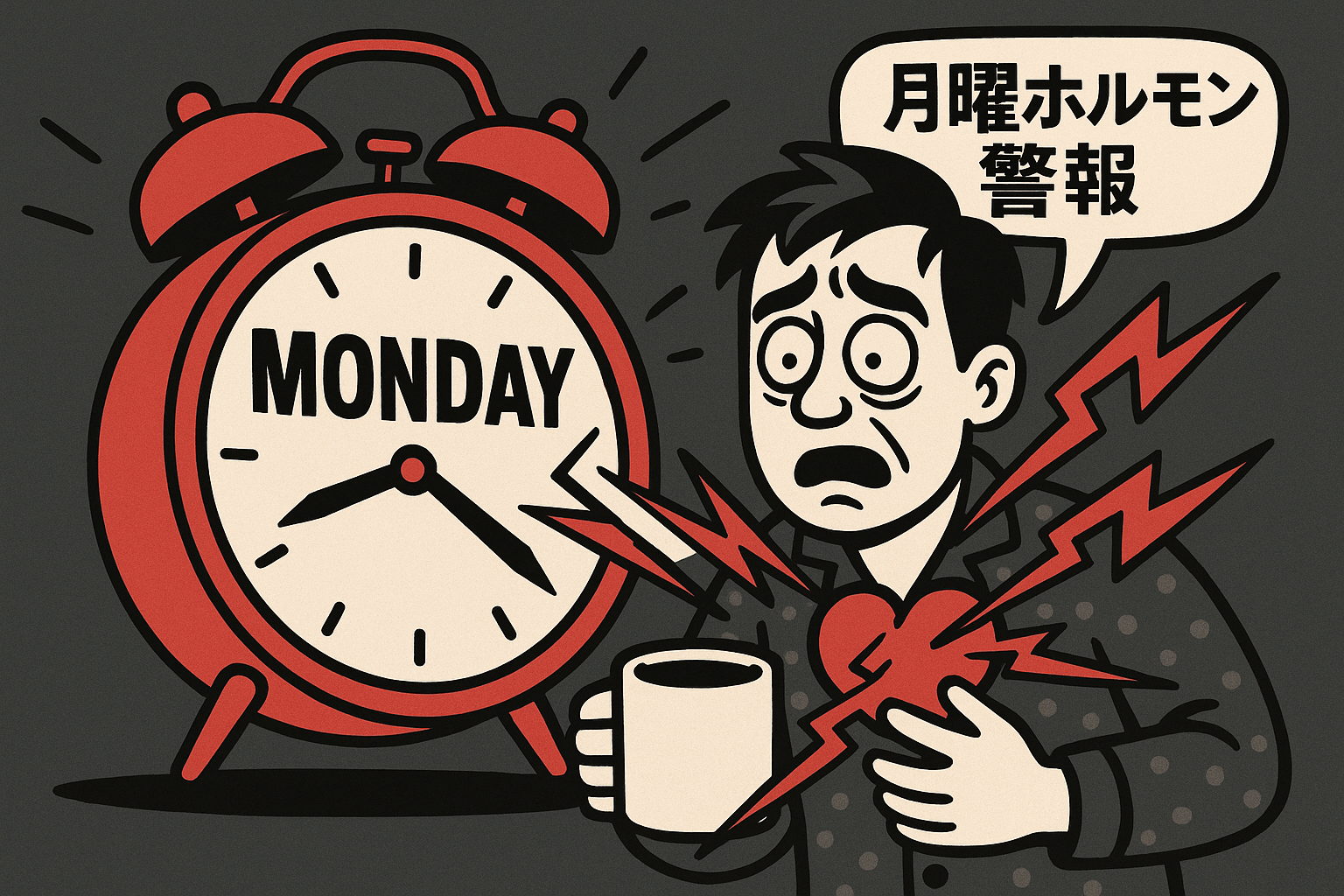

“Monday Blues”は気のせいではなかった──身体に「痕跡」が残っていたのだ。

月曜の朝、スマホのアラーム音にイラッとしながら、「まだ寝かせて…」と布団にしがみつく──月曜あるあるですよね。

「また1週間が始まるのか…」と頭が重くなるその感情、実は“気分”だけで済まされないとしたら?

カレンダーが体内時計を狂わせる──髪に刻まれた「月曜ストレス」の証拠

この衝撃的な事実を明らかにしたのは、香港大学の研究チーム。

彼らは英国で実施中の高齢者調査(ELSA)に参加する3,500人超を対象に、「曜日ごとの不安」と「毛髪中のコルチゾール(ストレスホルモン)」の関係を調査しました。

結果は驚きのひと言。

✅ 月曜に不安を感じる人の髪からは、他の曜日より23%も多くのコルチゾールが検出

✅ 働いていない高齢者でも、同様の傾向あり

つまり、「会社行きたくない…」という気持ちがなくても、“月曜という存在”が体にストレスを刻んでいるんです。

コルチゾールは、ストレス応答をつかさどるHPA軸の活動を示すマーカー。

これが慢性的に高い状態が続くと、

- 免疫力低下

- 血糖異常

- 動脈硬化の促進

といった“体に静かに効いてくる”不調の土壌をつくってしまいます。

「月曜に心筋梗塞が多い」は都市伝説じゃなかった

今回の研究は、2005年の有名なメタ解析──「心筋梗塞は月曜日に約19%多い」という統計──に対し、明確な生理的メカニズムを与えるものです。

コルチゾール過多の状態は、心血管イベントのリスクを高めます。

つまり、「月曜が嫌だ」は、気の持ちようではなく体が戦闘モードに入っているサインとも言えるのです。

育児に例えるなら、「イヤイヤ期の月曜」。

毎週訪れるイヤイヤに、体も心も振り回されている状態ですね。

ストレスは“予定表”から来ていた──あなたの体は社会に縛られている?

注目すべきは、今回のストレス反応が「就労有無に関係なかった」こと。

これはつまり、「会社が原因」ではないのです。

研究者はこう言います:

「社会文化的な“時間割”が、私たちの生理に組み込まれてしまっている」

たとえば、リモートワークや週休3日制に移行しても、月曜は“新しいサイクルの始まり”として、無意識下の緊張を誘発してしまう。

これが「カレンダー・ストレス」の怖いところです。

エンジニアの月曜対策は“タスクよりも自律神経”に目を向けよう

月曜ストレスが「思い込みではなくホルモン反応」だとしたら、対策も見直す必要があります。

✅ 朝イチからの会議を避け、スロースタートに切り替える

✅ 週末の夜更かしをやめて、「月曜の朝」に備える

✅ 日曜夜に「軽い運動」や「瞑想」を取り入れ、交感神経を整えておく

また、副業エンジニアにとっては、**「月曜はクライアント業務を入れない」**など、設計レベルでリズムを整える工夫も有効です。

ちなみにShoは「月曜の朝はコーヒーを淹れる→散歩→VS Codeを開く」までを“ルーチン”にしています。“月曜の自分”を「こっち側の世界」へ引き戻す習慣、大事ですよ。

「月曜が怖い」は身体のSOSだった

カレンダーがあなたの自律神経を支配している。

だからこそ、意識的な“月曜シフト設計”が必要だ。

まずは、「月曜の始まり方」を棚卸ししてみましょう。

週のリズムは、キャリアと健康の“屋台骨”です。

コメント