“生成AIが同僚になる時代”、準備はできていますか?

うちの1歳娘は最近、おままごとで僕に「はい、どうぞ〜」とエアごはんを運んでくれます。 ただ、どこかで見たことある手つき…そう、家で見てたロボットアームの動画です(笑)

冗談のようで、笑えない現実。 AIはもう、未来じゃない。職場に「当たり前」にいる時代が始まっています。

2025年7月、Gartnerが「2030年を見据えたデジタル・ワークプレース変革の6つの論点」を発表しました。 これ、育児と副業の合間に読んで「うわ、これ全部“今”の現場に突き刺さるやつやん…」と唸りました。

「働き方のOSアップデート」が必要な理由

Gartnerはこう警告しています。

テクノロジーを導入するだけでは不十分。組織構造・働き方そのものを再構想せよ。

背景にあるのは、ハイブリッドワーク疲れ、生産性の低下、そして社員の“熱量不足”。 まるで、常にエラーが出る旧PCを使い続けているかのよう。今こそ“働き方OS”をアップデートする時です。

ハイブリッドワーク:柔軟性と機能性のバランスを取れ

出社か在宅か。それよりも大事なのは、「どこで働いても快適にパフォーマンスを出せる環境」を用意すること。オフィスを“集まる場”にするための再定義や、在宅でも業務が止まらないITインフラ整備が求められています。

今は、出社か在宅かという二択ではなく、「どこで、どう働くか」が問われるフェーズです。

XRはメタバースの夢ではなく、現場の即戦力

AR/VR/MRといったXR技術は、バズワードではなく実務での活用が進んでいます。 例えば、バーチャル研修や遠隔作業支援など。情報伝達やスキル継承の場面で、確実に手応えが出始めています。

ただし、同時にセキュリティやプライバシーへの配慮が不可欠。技術だけで突っ走るのではなく、「人に優しい実装設計」が求められます。

生成AIは“お試し”から“血肉化”へ

会議メモ、企画書作成、顧客対応…。いまや生成AIは、日常業務に当たり前のように組み込まれ始めています。

Gartnerは、まず“前向きな部門”で導入して成功体験を積むこと。その後、センター・オブ・エクセレンス(CoE)を立ち上げて、横展開するのがベストだと提言します。

つまり、「使ってみた」で止まらず、「どう使えば成果が出るか」まで考える段階に入っているのです。

AIが同僚になる日、人間に残る役割は?

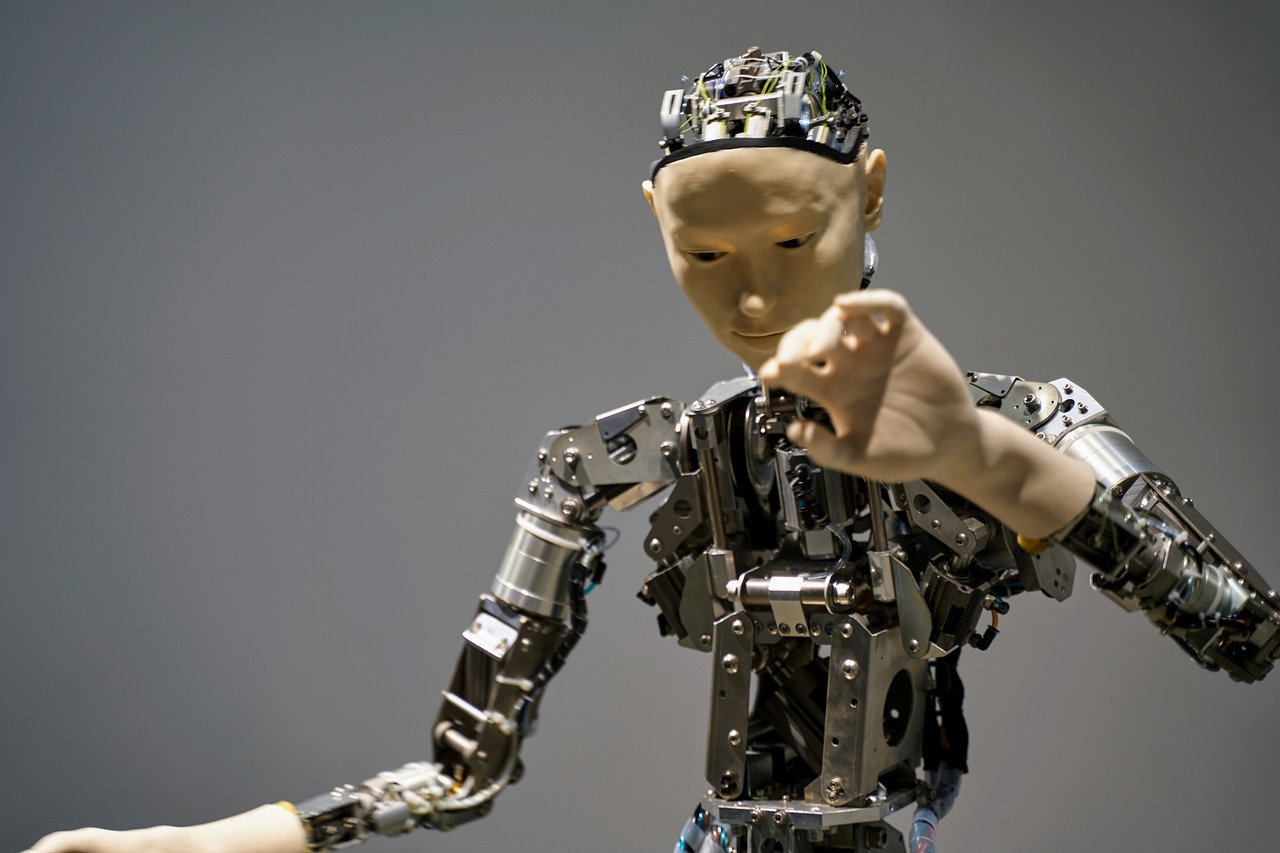

AIがチャットや分析だけでなく、“デジタルヒューマン”として同僚のように振る舞う日も近い。 そのとき、人間が担うべきは、創造性や共感性といった“人間にしかできないこと”。

AIと分業する未来では、「人間にしかできない仕事とは何か?」を改めて問い直す必要があります。

週4日勤務の実現、その裏で起きるひずみ

「働きすぎない働き方」として注目される週4日勤務制度。 ただ、導入すれば自動的にうまくいくわけではありません。特に、情報共有やナレッジの断絶が大きな課題になります。

この変化に対応するには、非同期でのコラボレーションやナレッジマネジメントの設計が重要です。 「その日いない人にも伝わる仕組み」、これが鍵です。

フロントライン現場こそ、DXの本丸

ホワイトカラーだけでなく、物流や小売、建設などの“現場”でも、働き方改革は待ったなし。 Gartnerは、現場の省人化・安全性向上のために、省力化テクノロジーの導入や、スキル継承の仕組み化を強く推しています。

ここでは、単なる機器導入でなく、「現場の声を聞いたリアルな実装」が求められます。

おわりに:2030年の働き方は、2025年の“仕込み”で決まる

未来の働き方は、「仕組み」より「仕込み」から。

2030年、AIが同僚になり、オフィスは“行きたい場所”になり、週4勤務が当たり前になっているかもしれません。

その未来に向けて、まずやるべきは「今、自社がどこまで仕込めているか」を見直すこと。6つの論点、1つでも引っかかるなら、それがスタート地点です。

テクノロジーへの期待だけでなく、働き方そのものをどう設計するか。そこにリーダーの腕が問われます。

コメント