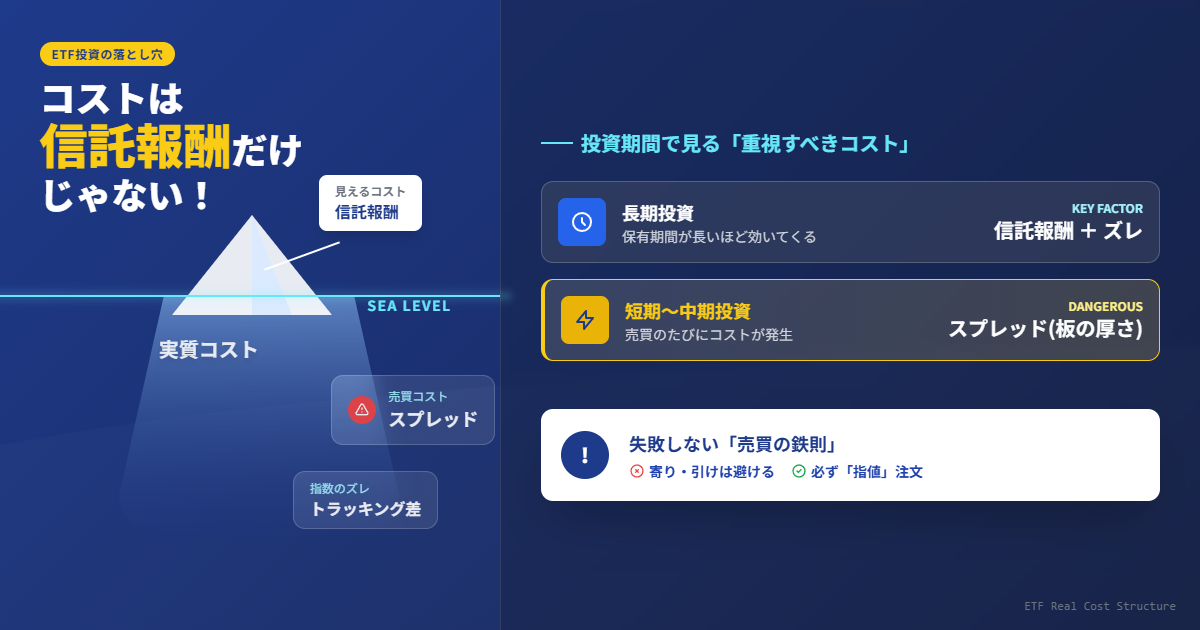

ETFは「低コストで分散できる」が売り。

ただ、ここで多くの人がやりがちなのが、信託報酬(運用中にかかる管理費)だけ見て、安い=正義 で選ぶこと。

それ、半分当たりで半分ハズレ。

ETFのコストは、表に出る「信託報酬」以外にも、売買のたびに発生するコストや、指数とのズレ(トラッキング差)などが積み重なる。短期〜中期ほど、この差が効いてくる。

この記事では、ETFの本当のコストを

- 運用中にかかるコスト

- 売買するときにかかるコスト(実務)

- 指数とのズレで発生するコスト

の3つに分けて、なるべく具体的に整理する。

実質コストとは?ざっくり言うと「運用コスト+売買コスト+ズレ」

「実質コスト(最終的に投資家が負担する総コスト)」は、投資家が最終的に負担するコストの総和。

ポイントは、信託報酬はコストの一部でしかないということ。

ETFで特に効きやすいのはこの3つ。

- 運用中コスト:信託報酬+(目論見書には出にくい内部費用)

- 売買コスト:売買手数料+スプレッド(買値と売値の差)+市場インパクト

- トラッキング差:指数(ベンチマーク)とのズレ

「何をどれだけ重視するか」は、保有期間で変わる。

長期なら運用中コスト、短期〜中期なら売買コストが支配的になりやすい。

運用中コスト:信託報酬だけでは終わらない

信託報酬(運用管理費用)

信託報酬は、ETFを保有している間、ファンド資産から日々差し引かれるコスト。

長期ではじわじわ効くので、比較軸として重要なのは間違いない。

ただし、ここで注意。

- 信託報酬が低くても、売買コストが高いETFは総合で不利になり得る

- 海外資産型では、運用上の都合(配当・税・リバランス)がズレの原因にもなる

「信託財産留保額」について(誤解されやすい)

まず前提として、

ETFは取引所で売買する商品なので、個人投資家は「解約」ではなく、市場で売却するのが基本。

一方で、信託財産留保額(解約時に差し引かれる調整費用)という仕組みは、

主に公募投信(いわゆる投資信託)で使われるもの。大和アセットマネジメント

解約する人が出たとき、そのコストを残る投資家に押し付けないために設定されることがある。

ETFでは、これとまったく同じ形で「信託財産留保額」が発生するわけではない。

ただし、ETFにも設定・解約(クリエーション/リデンプション)という仕組みがあり、

その過程でかかる費用については、資料上「設定・解約費用」として説明されることがある。NEXT FUNDS

要点をまとめると、

- ETFにも「設定・解約に関わる費用」という考え方はある

- ただし、通常の個人投資家は市場で売買するだけなので、直接意識する場面はほぼない

この理解で十分。

売買コスト:スプレッドが地味に一番怖い

ETFの実務コストで一番見落とされがちなのがこれ。

スプレッドは、板で表示される Bid(買い気配) と Ask(売り気配) の差。

買った瞬間に売ると、その損失はだいたい「スプレッド分」になる

(往復でスプレッド1回分)

例:Bid 99.9 / Ask 100.1(スプレッド0.2%)

→ 100.1で買って99.9で売れば、だいたい-0.2%(価格変動がなければ)

信託報酬0.1%の差で迷うより、

スプレッド0.3%のETFをうっかり成行で掴む方がダメージが大きい、なんてことは普通に起きる。

板が薄いETFで起きる「市場インパクト」

スプレッドに加えて、板が薄いと自分の注文で価格を動かす

(市場インパクト:自分の売買で価格が不利に動くこと)が起きる。

特に数量が増えるほど起きやすい。

トラッキング差:指数と同じ顔でも、同じ結果とは限らない

用語の整理(ここ、混ざりがち)

- トラッキング差(Tracking Difference):ETFのリターンが、指数にどれだけ“平均的に”劣後/超過したか

- トラッキングエラー(Tracking Error):そのズレの“ブレ幅”(標準偏差)

指数連動ETFは、構造上どうしてもズレが出る。理由はシンプルで、

- 運用コストが引かれる

- 配当の受け取り〜再投資にタイムラグがある

- リバランス(指数入替)で売買コストが発生する

- 海外資産では税や市場時間の違いが効く

だから、現実的には

「信託報酬+α(売買・再投資・税等)」が、長期でトラッキング差として現れる

という理解が一番ズレにくい。

ここからが本題:売買実務の失敗しない型

① 取引する時間帯は「寄り直後」と「引け前」を避ける

スプレッドが広がりやすい時間帯は、だいたい決まってる。

- 寄り直後:気配が荒れやすい

- 引け間際:大口の調整が入って飛びやすい

「落ち着いた時間帯に、板を見て、指値」

これだけで不利約定の確率は下がる。

② 注文は基本「指値」、成行は“最後の手段”

板が薄い銘柄や荒れている時間帯の成行は、だいたい事故る。

指値なら「納得できる価格しか約定しない」ので、スプレッド負けを抑えやすい。

③ マーケットメイカー(MM)対象かを確認する

マーケットメイカー(気配を継続的に出す参加者)が入っているETFは、

平常時の板が安定しやすく、スプレッドが極端に広がりにくい傾向がある。

実務:運用会社/JPXの情報で「MM対象」か確認

→ “売買のしやすさ”の目安になる。

実務:運用会社/JPXの情報で「MM対象」か確認 → 売買のしやすさの目安になる。

④ 「月次レポート」で指数との差を数字で見る

感覚じゃなく数字で見るなら、これ。

- 月次レポートの「期間別騰落率」

- ベンチマークとの差(トラッキング差)

- 可能ならTE(ブレ幅)

同じ指数連動でも、差が小さい商品は地味に優秀。

信託報酬が安くても実質で負けるパターン

- A:信託報酬0.10%だけど、普段のスプレッドが0.30%

- B:信託報酬0.20%だけど、普段のスプレッドが0.05%

もし年1回だけ売買(買って、1年後に売る)でも、売買コスト(スプレッド)だけで差が0.25%。

信託報酬差0.10%を、売買で一発でひっくり返すことがある。

短期〜中期の人ほど「スプレッド>信託報酬」になりやすいのはこのせい。

重要:税金も実質コストの一部(特に海外資産)

NISAなら国内課税は非課税でも、海外配当には現地源泉税が残るケースがある。

そしてNISA口座の配当は国内非課税のため、原則として外国税額控除の対象外になる。 楽天証券 FAQ

- 長期投資:信託報酬+トラッキング差(運用の上手さ)を重視

- 短期〜中期:スプレッド+板の厚さ+注文方法(実務)を重視

- 共通:月次/運用報告書で差を確認、荒い時間帯を避けて指値

ETFは「買って放置でOK」に見えるけど、

最初の買い方(時間・板・指値)だけで実質コストは変えられる。

ここを抑えた人から、静かに得をする。