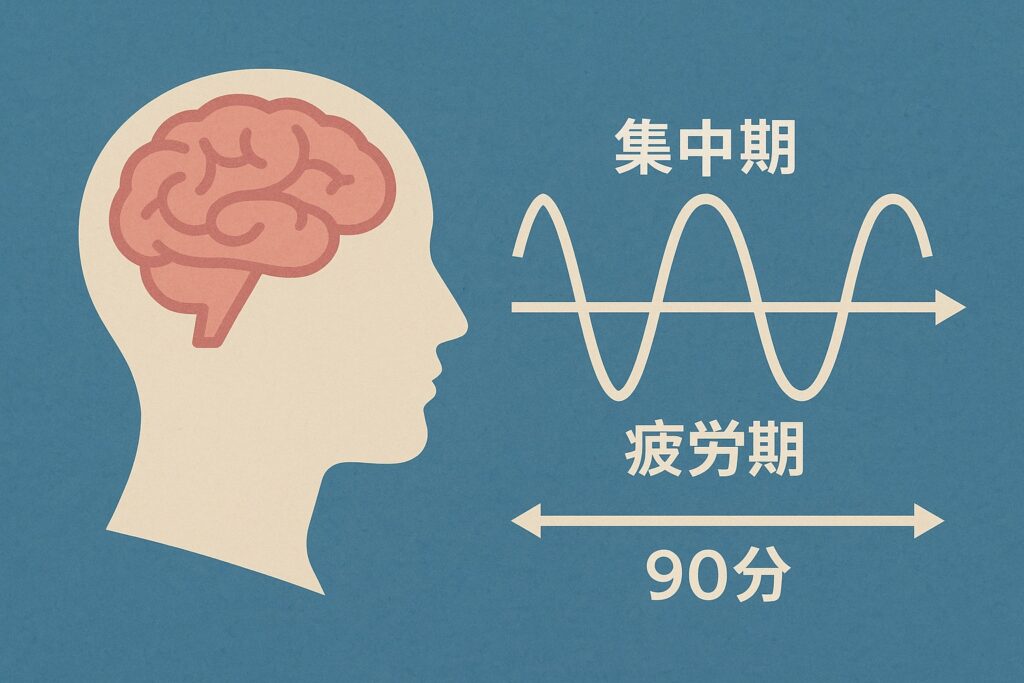

なぜ“90分”なのか──集中と回復の生理学

人間の集中力は長時間持続しにくいといわれます。その背景には、24時間周期の概日リズムに加えて、約90分ごとに「集中期」と「疲労期」が交互に現れるとするウルトラディアン・リズムの存在が提唱されてきました。KleitmanによるBRAC(基本覚醒‐活動サイクル)理論では、覚醒時でもこの90分周期が働くと説明されています(en.wikipedia.org)。

ただし、この「90分リズム」は厳密な法則ではなく、近年の研究では「認知性能に明確な90分周期は確認できなかった」とする報告もあります。したがって「90分で区切るのがちょうどよい」というのはあくまで傾向の一つと考え、個人差や状況に応じて調整するのが現実的です。

注意のスポットライト理論とマルチタスクの錯覚

脳の注意は「スポットライト」に例えられます。視界や情報の中で一部に焦点を当て、他は背景として処理しているのです。このため、複数の作業を同時にこなすことはほとんど不可能で、実際には瞬間的にタスクを切り替えているにすぎません。

Wake Forest大学の研究でも「真のマルチタスクはほぼ存在せず、切替のたびに認知効率が低下する」と示されています。例えば、仕事中に通知を見るだけでも集中力が途切れ、再び作業に戻る際に余計なエネルギーを消耗します。結論として、タスクの切替を減らし、一つずつ処理するほうが効率的なのです。

マイクロ休憩で生産性が上がる理由

短時間の休憩、いわゆるマイクロ休憩は注意力をリセットし、再充電する効果があると報告されています。システマティックレビューでは、5〜10分程度の短い休憩により活力の向上と疲労の軽減が確認されました。

研究では「休憩後に元気度が上がり、疲労度は下がり、パフォーマンスも軽度改善する」ことが示されています。同時に、認知負荷が低い作業では効果が特に大きく、休憩をやや長めに取るほどパフォーマンス向上が強まる傾向も見られました。

重要なのは、短い休憩によって生産性が下がることはなく、むしろ維持・向上につながる点です。したがって、90分ループの中に数分の休憩を組み込むことで、疲労をためずに集中を持続させやすくなります。

学習→制作→公開の標準フロー(90分テンプレ)

副業や独立の初期には、長期的な計画よりも「まず回す」実践サイクルが大切です。ここでは90分を1セットとして、「学習→制作→公開」の3ステップを高速で回す方法を提案します。

事前チェックリスト(素材・プロンプト・公開先)

始める前に、必要な準備を整えておくとスムーズに回せます。

- 素材準備:参考記事・データ・画像などを事前にそろえ、すぐ参照できる状態にする。

- プロンプト作成:AI補助を使う場合は、アウトラインやキーワードなどの指示内容をあらかじめ準備しておく。

- 公開先設定:ブログやSNSの投稿画面を開いておき、必要なら入力フォームやレイアウトも確認しておく。

45-30-15の配分:学習45/制作30/公開15

90分を「45分学習」「30分制作」「15分公開」に分けるテンプレートです。それぞれの作業例を以下にまとめます。

| 時間 (分) | フェーズ | 作業例 |

|---|---|---|

| 45 | 学習・情報収集 | ・関連トピックの記事や書籍をリサーチ、精読 ・動画や講座で知識インプット |

| 30 | 記事制作・執筆 | ・構成に沿って本文を執筆 ・AIによる下書き生成&修正・加筆 |

| 15 | 公開・シェア | ・タイトル・要約の調整 ・記事をCMSに投稿して公開 ・SNSでシェア |

各フェーズでは、なるべく作業を細切れにせず、一つに集中するのがポイントです。

- 学習45分:通知を切り、インプットに専念する。

- 制作30分:書き切ることを優先する。

- 公開15分:整備とシェアを一気に済ませる。

“未完のまま公開”ルール(改善は次スプリントへ)

このフローの大前提は、「完璧を目指さず、とりあえず公開する」ことです。

心理学的にも、完璧主義は行動開始の大敵だと指摘されています。完璧を求めるあまり、最初の一歩が遅れてしまう傾向があるのです。さらに、有名な格言にある通り「完璧を求めると善い仕事さえ阻まれる」。

したがって、初稿は未完成でもかまいません。公開後に読者や仲間からフィードバックを受け、次回のスプリントで改善していく戦略を取りましょう。その際、改善計画を必ず立てることが重要です。このプロセスを繰り返すことで、成果物の質を少しずつ高められます。

AIで摩擦を下げる:プロンプト雛形と自動レビュー

生成AIは摩擦(考え始める負荷・整える手間)を下げる用途に限定すると、暴走しにくく再現性が出ます。段階を分けた指示と公開前の自動チェックをセットで使うのが実務的です。

3段プロンプト(構成→本文→要約)

使い方:①構成をAIに出させ、②自分で直してから本文生成、③最後に要約類。段階ごとに目的と制約を明示します。

- 構成生成用(例)

目的: 30-40代会社員向け、副業初期の実務記事の構成案 出力: H2/H3の見出しと箇条書き要点(200〜300字) 制約: 専門語は平易化。断定を避け、状況依存を明示。長すぎる章は分割。 テーマ: 90分ループ(学習→制作→公開) - 本文生成用(例)

目的: 修正済み構成に沿った本文の初稿 トーン: 落ち着いた実務寄り。エビデンスは章末で示唆。 制約: 1段落は3〜5文。見出しごとに例を1つ。未確定情報は曖昧表現。 入力: [ここに確定したH2/H3と箇条書き要点を貼る] - 要約生成用(例)

目的: メタディスクリプション/導入文/SNS文 出力1: 65字以内のメタ文(検索意図を意識) 出力2: 冒頭リード文(120〜160字) 出力3: SNS共有文(X向け、本文URL用のハッシュタグ2つ) 制約: 具体語優先。「今やる1手」を入れる。

よくある詰まりの解消(題材枯れ/中断/完璧主義)

- 題材枯れ

- 3軸で発想:①検索意図(How/What/Why)②自分の実測(before/after/失敗談)③時事×専門(今週のニュースに自分の業務知を足す)。

- 既存記事の更新も題材です:古い統計の差し替え、FAQ追記、内部リンクの再編。

- 中断(割込み)

- スプリント中は通知ゼロ・全画面・単一タブ。タスク切替のコストが最小化されます。中断が避けられない職種は、中断を見越した小見出し単位で進め、「止めどころマーカー」(次の1文のメモ)を残してから離席。

- 完璧主義

- 目標は“初稿の公開”。仕上げは次スプリント。ハーバードの記事も、完璧は善の敵という格言を引きつつ、基準の柔軟化を勧めます。重要度に応じて“6/7/9割狙い”を決めると動きやすくなります。

まとめ&次の一歩(チェック3つ+DL特典)

今日からの行動チェック

- 90分の枠をカレンダーにブロックしたか。

- 3段プロンプトの叩き台を1つ作ったか。

- “未完で公開”の条件(注記と次回改善)を進行カードに記したか。

コメント