歴史的高値更新の背景と市場の反応

日経平均株価がついに節目の4万2000円を一時回復し、TOPIXは史上最高値を記録しました。投資家心理の改善が加速し、日本株市場に強気の風が吹き始めたようです。では、この上昇を支えた要因とは何だったのでしょうか。

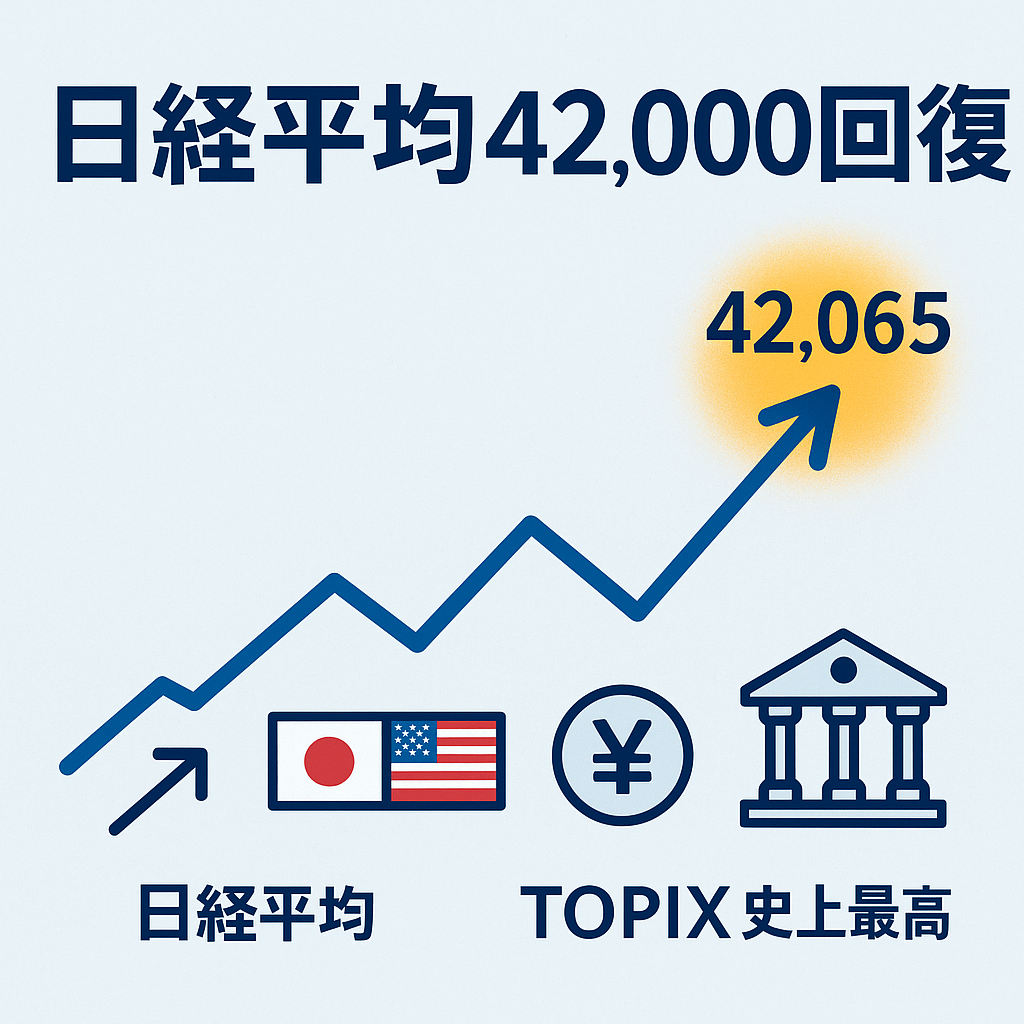

2025年7月24日の東京株式市場は、まさにお祭り状態でした。寄り付きから486円高と強含みでスタートした日経平均は、終日上昇基調を維持し、最終的には前日比655円高の4万1826円で取引を終えました。場中では4万2065円まで到達し、およそ1年ぶりに「4万2000円の大台」を回復。TOPIXも終値ベースで過去最高となる2977.55ポイントをマークしています。

その背景には、前日に発表された「日米関税交渉の合意」があります。これは自動車関連など一部品目の関税緩和に向けた動きで、輸出企業にとっては朗報。加えて、米国株式市場の堅調さが日本市場にも波及し、投資家心理を一気に好転させました。

特に目立ったのは、銀行・保険などの金融株の上昇です。これは、国内の長期金利(10年物国債利回り)が1.6%台と高水準で推移していることが要因です。長期金利の上昇は、金融機関の利ざや改善を期待させるため、関連銘柄への買い材料となります。

一方、自動車株の一部では前日の急騰を受けて利益確定の売りが優勢となり、トヨタ自動車はわずかに反落しました。また、半導体関連のアドバンテストやセキュリティ系のトレンドマイクロなど、グロース株の一角では伸び悩みも見られました。

日米関税合意が市場の安心感を後押しした

さらに、プライム市場全体の売買代金が5兆7000億円超と活況を見せ、東証33業種すべてが上昇。中でも銀行、精密機器、非鉄金属といった業種が値上がり率上位に名を連ねました。投資資金が広範に分散されていることからも、今回の株高は一過性ではない可能性を感じさせます。

⚠️ 業績が伴わないまま株価が先行すると、後で調整が入りやすくなる

✅ 業種・業績ごとのファンダメンタルズを精査することが重要

今回の株価上昇は、日米の経済連携と金融市場の流れが結びついた結果といえます。ただし、全銘柄が安心とは言えず、銘柄ごとの温度差も見逃せません。

「今後もこの流れが続くのか?」「個人投資家はどう動くべきか?」を見ていきましょう。

株高は続くのか?投資家が見るべき指標

日経平均が4万2000円を回復し、TOPIXが史上最高値を更新した今、誰もが気になるのは「この株高はいつまで続くのか?」という問いです。投資判断において重要なのは、目先の値動きよりもその背後にある“本質的なドライバー”を見極めることです。

まず、足元の株高を支えている大きな柱は、企業業績の安定感と外部環境の好転です。とくに日米関税交渉の合意は、日本の輸出企業にとって追い風です。通商摩擦への不安が後退し、収益見通しが改善することで、株価の正当化につながります。

もう一つの要因は、金利動向と金融政策の方向感です。現在、日本の10年物国債利回りは1.6%台と高水準を維持。米国の利上げ停止観測やインフレ沈静化の流れが進めば、為替も円高傾向に転じる可能性があります。これは、海外依存度の低い内需系企業にはプラスに働くため、投資の幅が広がります。

ここで重要なのが、今後の相場を左右する3つの指標です:

- 企業決算(特に7〜9月期)

→ 今の株価が「先走り」でないか、利益成長の裏付けがあるか確認。 - 米国経済指標(雇用統計・CPI)

→ グローバル資金の流れを決めるため、ドル円レートに直結。 - 日銀の政策スタンス

→ イールドカーブコントロール修正の有無が金融株に直撃。

筆者も過去に、決算発表シーズンで「上方修正=株価上昇」と信じて飛び乗った銘柄が、想定よりも利益率が低くて値下がりした苦い経験があります。表面だけでなく、営業利益率やROEなど“質”を見極める必要性を痛感しました。

表面の数字より、業績の中身を見る習慣を

また、個人投資家の資金流入も相場の支えとなっています。特にNISA口座拡充やインデックス投資の人気が背景にあり、売買代金の増加にも寄与しています。一方で、短期売買を中心とする「テーマ株」への過熱も見られるため、銘柄選別の目はますます重要になります。

統計的にも、TOPIXが3日続伸で1.75%高を記録したこと、プライム市場全体の値上がり銘柄が83%(1357銘柄)にも上ったことは異例の水準です1。これは短期的には「過熱感」とも取れ、調整の可能性を示唆しています2。

⚠️ 指標を見誤ると“高値掴み”のリスクあり

✅ 中長期のトレンドを支えるテーマ(AI・脱炭素・医療など)を軸に選定

株価は水物、とはよく言われますが、本質的には“企業の価値”の反映です。今の相場を「天井」と見るか、「新たな成長フェーズの入り口」と見るかは、見る指標によって変わります。

次に進むべき投資戦略のヒントは、データと視点にあります。浮かれ過ぎず、引き気味になり過ぎず、バランスの取れた視座を持つことが今こそ大切です。

株高局面で問われる“見る目”と“軸足”

7月24日、日経平均が4万2000円を一時回復し、TOPIXが史上最高値を更新したことは、日本市場にとって大きな節目でした。その裏には、日米関税交渉の合意、堅調な米国株式、金利上昇による金融株買いなど、複数の好材料が重なっています。

今後の投資判断においては、“一過性の上昇”か“構造的な強さ”かを見極めることが鍵となります。企業決算や米国経済指標、日銀政策などをしっかりウォッチしながら、短期トレンドに振り回されず、中長期の視点で銘柄を選びたいところです。

★本記事の重要ポイント

- 日経平均は一時4万2000円台を回復、TOPIXは史上最高値更新

- 株高の背景は、日米関係改善・米株高・金利上昇による金融株物色

- 今後のカギは「企業決算・米経済指標・日銀政策」の3点

- 個人投資家はテーマ株への過熱に注意し、指標を軸に判断すべき

- 市場の地合いは良好だが、“中身”を見てリスク管理が重要

コメント