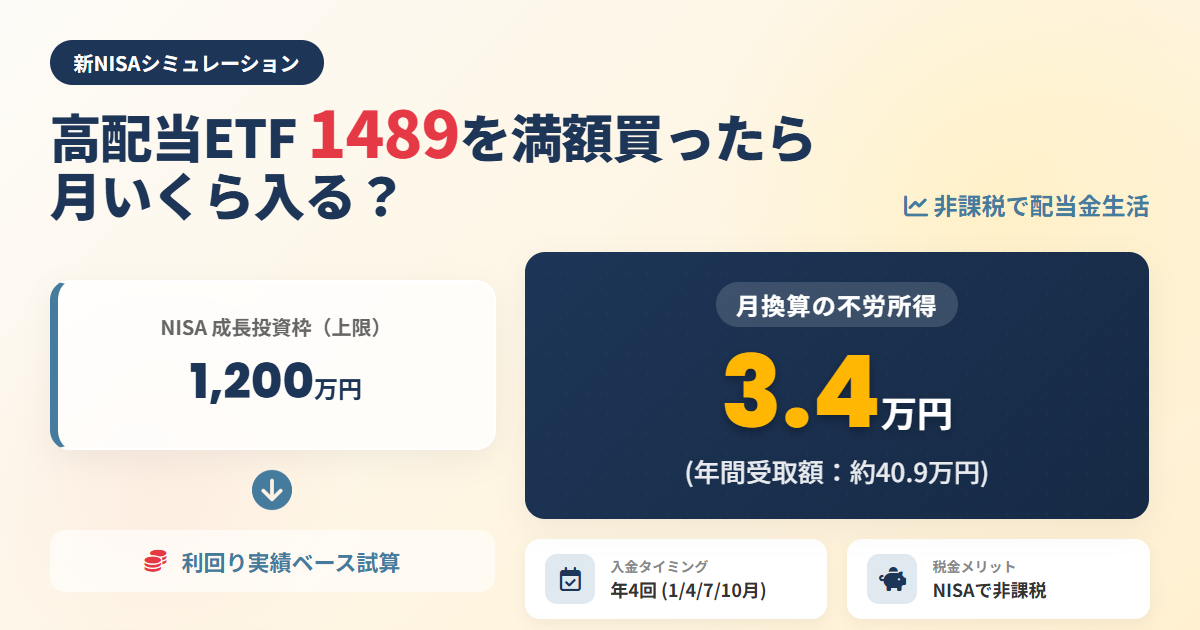

「NISAで1489を満額買ったら、月いくら入るの?」

こうした疑問は自然だと思う。

ただ、最初に押さえておくべき前提がある。

新NISAの非課税保有限度額(総枠)(NISAで一生使える合計投資枠)は1,800万円だが、1489のようなETFを買える成長投資枠(個別株やETFに使える枠)の上限は1,200万円まで。

つまり「1489だけで1,800万円フル投入」は制度上できない。

※売却すると枠が復活する仕組みはあるが、同時に使える上限は1,200万円。

この記事では、現実的な前提として次の2つを整理する。

- 成長投資枠の上限(生涯1,200万円)でのシミュレーション

- もし1,800万円相当を同じ利回りで回せた場合

1489とは?ざっくり言うと「日本の高配当株50銘柄をまとめたETF」

1489は

NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信。

日経平均採用銘柄の中から、配当利回り(株価に対する配当の割合)が高い50銘柄で構成される指数に連動する、国内ETFだ。

主なポイントは以下の通り。

- 分配金(ETFの配当のようなもの):年4回

支払基準日は毎年1月・4月・7月・10月の各7日 - NISA:成長投資枠の対象

- 信託報酬(運用にかかる手数料):年0.308%(税込・目安)

「個別株を1社ずつ選ぶより、まずは高配当株をまとめて持ちたい」

そんな考えの人が検討しやすい位置づけのETFといえる。

まず確認したい、NISAの“効きどころ”

通常、株や投資信託の利益には約20%の税金がかかる。

売却益や配当・分配金が対象だ。

一方、NISA口座で得たこれらの利益は非課税になる。

分配金を重視する場合、この差は小さくない。

ただし注意点もある。

配当金や分配金の受け取り方法によっては、NISAでも非課税にならないケースがある。SBI証券

たとえば、証券会社で株式数比例配分方式(配当を証券口座で受け取る設定)にしていない場合などだ。

1489はETFなので、多くの人は証券口座で受け取る形になるが、

「一応設定を確認しておく」くらいの意識は持っておきたい。

配当シミュレーション

(価格2,583円/年分配88円と仮定)

ここからは、あくまで「現在水準の一例」として計算する。

ETFは価格も分配金も変動する。

将来の分配金が保証されているわけではなく、ゼロになる可能性もある。

その点を踏まえた試算として見てほしい。

前提条件

- 1489の価格:2,583円(例)

- 直近1年の分配金合計:1口あたり88円(例)

計算は次の3ステップだけ。

月換算 = 年間分配金 ÷ 12

※実際の入金は年4回

購入口数 = 投資額 ÷ 価格

年間分配金 = 口数 × 年分配金

【現実ライン】成長投資枠上限(1,200万円)の場合

- 購入口数:

12,000,000 ÷ 2,583 ≒ 4,645口 - 年間分配金:

4,645 × 88 ≒ 約40万9,000円/年 - 月換算:

約3万4,000円/月

実際の入金は年4回なので、単純に割ると

1回あたり約10万円強が目安になる。

【参考】もし1,800万円相当を同条件で回せたら?

- 購入口数:

18,000,000 ÷ 2,583 ≒ 6,968口 - 年間分配金:

6,968 × 88 ≒ 約61万3,000円/年 - 月換算:

約5万1,000円/月

ただし繰り返しになるが、新NISAでは

成長投資枠だけで使えるのは最大1,200万円まで。

そのため、「1489をNISAで満額」という表現を正確に使うなら、

前者の1,200万円シミュレーションが現実的な前提になる。

おすすめ1冊(PR)

「月いくら入る?」が気になった時点で、もう投資は前進してる。

ただ、数字に引っ張られると、増減に一喜一憂して運用がブレやすい。

「敗者のゲーム」は、短期で儲ける話ではなく、

長期投資で やらかさない ための考え方を整理する1冊。

・「月いくら?」に振り回されず、判断がブレにくくなる

・NISA運用を「期待」ではなく「ルール」で続けられる

※当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。

注意点(ここを押さえておくと後悔しにくい)

分配金は固定ではない

1489の分配金は、構成銘柄の配当や市場環境によって増減する。

「毎月◯万円が確定」と考えないほうが無難。

入金は年4回

月換算はイメージしやすくするための計算。

実際は1月・4月・7月・10月にまとまって入る。

価格下落リスクはある

高配当だからといって、値動きが小さいわけではない。

株式ETFなので、市況が悪ければ基準価額は普通に下がる。

NISAは国内税が非課税

一般論として、NISAで非課税になるのは国内課税分が中心。

海外株や海外ETFでは別の注意点がある。

1489は国内ETFなので、この点は知識として押さえておけば十分だ。