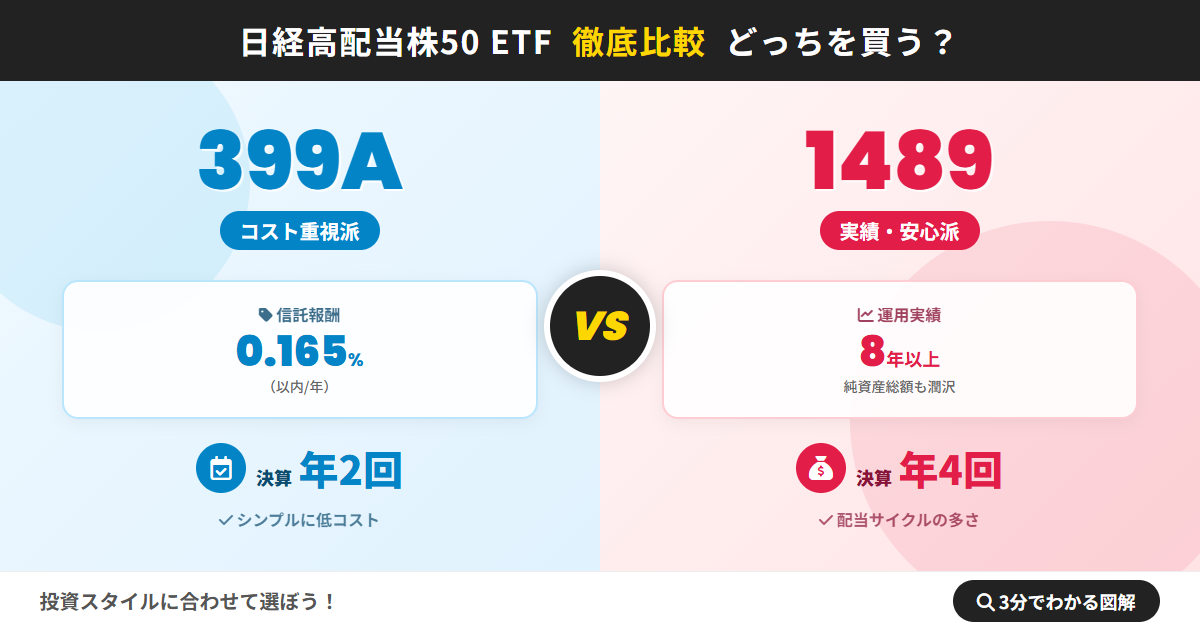

399Aと1489、どっちを選ぶかで迷う人は多い。

この記事では、この2つの違いを「指数の設計」「分配回数」「運用歴」「流動性」といったポイントに絞って、3分くらいで整理する。

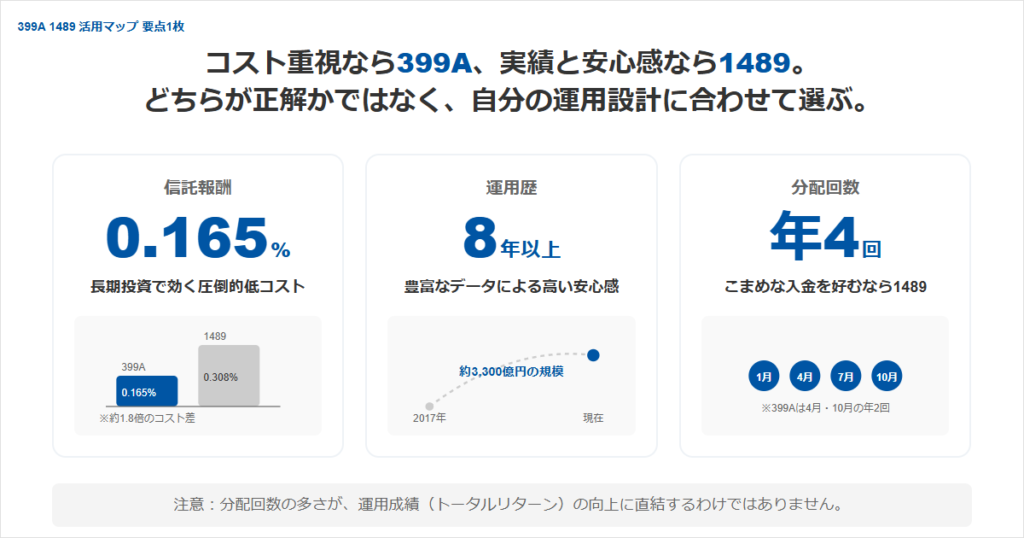

あわせて、信託報酬(0.165%と0.308%)や分配タイミングの違いが、長く持ったときにどう効いてくるのかも確認していく。

「どっちが上か」を決める話じゃない。

コストを重く見るか、実績を重く見るか。

自分の目的に合う選び方を考えるための記事。

「結局どっち?」で迷う理由はシンプル

ここで迷うのは自然。なにせ両方とも、日経平均株価(225)構成銘柄のうち、配当利回り(配当の多さを%で見た目安)が高い50銘柄で構成される指数をベースにした“国内高配当ETF(上場して売買できる投資信託)”だから。

ただし、同じ「日経平均高配当株50」系でも、運用歴・分配タイミング・信託報酬(毎年かかる運用コスト)・ベンチマーク(成績比較の基準)の設計(価格/トータルリターン〔配当込みの成績〕)が異なる。ここを押さえると、迷いはかなり減る。

結論だけ先に|中身は近い。でも「使い勝手」は違う

コスト重視で、シンプルに低信託報酬を取りにいくなら → 399A(上場インデックスファンド日経平均高配当株50)が候補(信託報酬:年0.165%以内)。

運用歴の長さ・商品としての“慣れ”や安心感を重視するなら → 1489(NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信)が候補(信託報酬:年0.308%・ベンチマークはトータルリターン)。

分配の受け取り回数は、399Aが年2回(決算日4/4・10/4)、1489が年4回(分配金支払基準日1/7・4/7・7/7・10/7)

「どっちが上」じゃなくて、自分の設計(回数・コスト・実績の長さ)に合う方を選ぶ話だな。

399Aと1489の基本スペック比較

運用会社

399A:日興アセットマネジメント

1489:野村アセットマネジメント

どちらも大手だが、運用会社の方針やブランドで選ぶ人もいる。

信託報酬

399A:0.165%以内

1489:0.308%

長期投資ではコスト差が大きく、低コストを求めるなら399A。

分配回数

399A:年2回(4月・10月)

1489:年4回(1月・4月・7月・10月)

分配金の金額は1489でも4月・10月に集中し、実質は年2回という指摘。

純資産総額・運用歴

399A:上場直後でAUM(運用残高の規模)が小さい

1489:約3,300億円、8年以上の実績

流動性や安心感は1489が優れる。

対象指数

両者とも日経平均高配当株50指数

ただし1489はトータルリターンをベンチマークにしている(指数設計の違い)。

利回り実績

指数自体の利回りは4.11%(2025年5月末時点)。ETFの実績はこれから。

1489は過去5年平均で3.9%。

将来利回りは変動するので、過去実績では1489が把握しやすい。

分配金・分配回数|回数と総額は分けて考える

分配まわりで押さえるべきは2点です。

分配回数の違い

- 399A:年2回(決算日 4/4・10/4)

- 1489:年4回(分配金支払基準日 1/7・4/7・7/7・10/7)

回数が多い=得、とは限らない。

分配はファンド内の資産から現金化して配るため、回数が増えても「自動的にトータルリターンが増える」わけではない、が基本だよ(ここは誤解が多いポイント)。

分配総額は将来固定ではない

日経平均高配当株50の構成銘柄は原則年1回(6月末)見直しが行われ、分配水準は市況や企業配当で変わる。アモーヴァ・アセットマネジメント

コスト比較|信託報酬と総コスト

- 399A:年0.165%以内

- 1489:年0.308%(税込)

ざっくり比較(単純化した目安)

10年保有で、信託報酬“率”の累計差は約1.43%(=3.08% − 1.65%)ぶん開き得る。

※実際は日々控除・複利影響・その他費用もあるので、「目安」だよ

構成とリスクの特徴

どちらも国内株式(高配当寄り50銘柄)に連動を目指す。

リスクは主にこの3つ。

- 株価変動リスク(国内株の上下)アモーヴァ・アセットマネジメント

- 減配・配当水準の変動(構成企業の配当次第)

- 集中・セクター偏り(“高配当”の性格上、構成が寄りやすいことがある)

運用歴の差=見え方の差。

399Aは上場が新しく(2025/7/24)、1489は運用歴が長い分「過去の分配・値動きの見え方」はつかみやすい。

どっちが正解 ではなく、どっちが設計に合うか

- 399A:低コスト(0.165%以内)で、年2回の決算設計。

- 1489:運用歴が長く、年4回の分配タイミング。ベンチマークはトータルリターン。

最後は、目的が

- 運用歴の長さ(データの見やすさ)を重視するのか

- 分配の“回数”なのか

- コスト差を嫌うのか

この3点で決めれば十分だ。相場は逃げない。逃げるのは、迷いの方だよ。

おすすめ1冊(PR)

この比較で迷う人は、ETFを選ぶ前に「判断の軸」を先に作ると決めやすくなる。

「敗者のゲーム」は、短期で儲ける話ではなく、

長期投資で やらかさない ための考え方を整理する1冊。

・利回りや配当回数に振り回されにくくなる

・NISA運用を「気分」ではなく「ルール」で回せる

※当サイトはAmazonのアソシエイトとして、適格販売により収入を得ています。